佛弟子文库

佛弟子文库

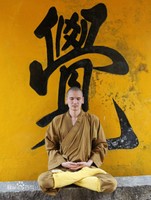

时值酷暑,不少居士来到寺院礼佛,稍一走动就会满头大汗,拾级登山便又叫苦不迭。可是当看到参加早晚课的出家师父时,又会觉得万分惭愧,因为师父们上殿时没有短袖短裤,没有汗衫背心,哪怕三伏天里也全是这种大领方袍,里里外外至少三层衣服,将自己裹得严严实实,显得庄严肃穆,令人一见便生虔敬之心。那么这些服饰都叫什么呢?又有着怎样的由来呢?

一、袈裟的名义

在所有僧人服饰中,最为世人所熟知的大约就是袈裟了。哪怕并不知道究竟什么是袈裟的人,也可以通过影视作品或文学小说了解到出家人是穿袈裟的。

事实上,袈裟是梵语,到了晋朝葛洪撰写《字苑》,才把它改写成汉字“袈裟”。袈裟翻译为中文是不正色、染色之义,因此袈裟称为坏色衣,意思是不能用青、黄、赤、白、蓝等正色来制衣。又因为袈裟必须用很多的小布块组合在一起,然后缝合起来,所以也把它叫做杂碎衣或割截衣。同时,据说袈裟是由阿难尊者奉佛指点,模拟水田的阡陌形状缝制而成。世田种粮以养形命,法衣之田长养法身慧命,堪为世间福田,所以又叫做福田衣。

二、佛教三衣的由来

依照佛典,僧侣最初只穿一件粪扫衣,即从垃圾堆或坟墓地上捡来的破旧衣服再缝好来穿。这样是为了表示一者可以惜福,二者驱除自已的贪爱之心,有益于增长道心。后来僧侣逐渐增加,佛制允许僧人接受在家居士的供养,包括衣物等,于是也就规定了佛教的服装有三衣:

安陀会:五条衣,俗称五衣,在佛陀时代是比丘贴身而穿的内衣;也有说是洒扫作务时用的,所以它也叫做作务衣。

郁多罗僧:七条衣,俗称七衣,是比丘听经闻法、诵经礼忏,或大众集会时用的,所以它也叫做入众衣。

僧伽黎:九条到二十五(单数)条衣,俗称祖衣,是僧人的正装衣,又称为庄严衣,是僧人的礼服,在讲经、说法、见尊长、国王召见或列队上街托钵乞食的时候必须穿的。

这就是佛教最早正式规定与一般世俗服装不同的佛教僧侣服装。

三、汉传佛教袈裟的演变

印度是热带地区,只穿一件衣服就可以。佛教传入中国之后,由于气候比印度寒冷,风俗习惯也大有不同。因此,佛教僧侣的服装也有很大的改变,数量和种类也有所增加。

在佛教初传的汉代,僧人是依师出家,从师改姓,也仍然穿俗家的服装,而非袈裟。后来东晋道安法师制定《僧伽规范》,规定出家人一律以释迦为姓,并且要求僧人在佛事活动、讲经说法等法会时一律穿着袈裟。再加上后来南北朝昙无德等翻译律典之后,僧人依戒为师,一切所行以戒律为准则。

这样一来中国的僧人不仅有三衣,还有当时汉朝一般人所穿的服装作为内衣,即今天僧人平常穿的大褂和海青等,与一般俗人只是颜色不同。俗家人可以用正色,而僧人只能用坏色,故称僧服为缁衣(缁即黑色),后世以缁衣代指出家人即根源于此。

唐宋时期,由于朝廷多次赐予高僧大德紫衣、绯衣等,袈裟颜色也逐渐多样化。元代僧人的服装改变为黄色为主,如元代文士欧阳玄吟道:“比丘原是黑衣郎,当代深仁始赐黄”。到了明代,对僧人的服装颜色又作了更加细致的规定,明《礼部志稿》云:“洪武十四年,令凡僧道服色,禅僧茶褐常服、青条、玉色袈裟。讲僧玉色常服、绿条、浅色袈裟。教僧皂色常服,黑条、浅红袈裟。”由此可见,明代僧人的服装可分为禅(禅宗)、讲(天台、贤首、法相)、教(从事祈福消灾丧仪佛事)三种差别。

四、当代汉传佛教袈裟穿着情况

现在僧人的内衣与俗人没有什么区别,外面的长袍保持了汉代的形式,中褂和小褂是由长褂改变而来,为了劳作时的方便而已,唯有袈裟是代表佛教的象征。但现在僧人所著的袈裟也有别于印度佛陀时代的固有形式,而是中国化了的。

汉传佛教一般寺院清众都穿茶褐色袈裟,受具足戒的比丘才有资格穿七条衣。在放焰口和参加水陆法会时穿九条衣,所以九条衣也称忏衣。二十五条的大红色袈裟,称为祖衣,在寺院里的早晚功课上,一般只有住持才有资格穿着;在重要佛事活动和法会上,主法的僧人一般也是要穿祖衣的。

除了这些之外,还有一种叫做缦衣的法衣,是用大块整幅布料制成,它是给出家还未受戒的沙弥(尼),和受过在家戒的男女居士们穿着的。就居士来说,因为他们没有受过出家大戒,不堪为世福田,所以他们着用的缦衣,不能裁缝田相。而沙弥因为尚未谙熟割截制衣法,所以也且着缦衣。

五、袈裟的功德与供衣的福报

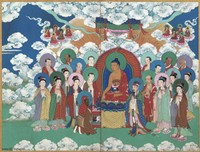

袈裟乃佛教之标志,为智者所披着,它的功德善利非比寻常。据《悲华经》说,佛于宝藏佛前发愿,成佛时袈裟有五种功德:

一者、入我法中,犯重邪见等,于一念中敬心尊重,必于三乘受记。

二者、天龙人鬼若能敬此袈裟少分,即得三乘不退。

三者、若有鬼神诸人得袈裟乃至四寸,饮食充足。

四者、若众生共相违背,念袈裟力,寻生悲心。

五者、若持此(袈裟)少分恭敬尊重,常得胜他。

另据《地藏十轮经》说:有一犯人被判绑缚弃置旷野之间,头顶袈裟指许,得免鬼魅之难。又经中曾记载:有一猕猴趁僧人不在,戏着袈裟,欢喜跳跃,失足堕谷,命终得生天上。

正因为袈裟有如此殊胜功德,能以袈裟供佛及僧的福报也不可思议。

佛世时波罗奈国的梵摩达王有一个女儿,名为伽尸孙陀利,端正庄严,且出生时身上就有一件袈裟。随着年龄的增长,孙陀利身上的衣也跟着变大。一天,她到鹿野宛游戏,看见佛陀的相好光明,心里非常的喜悦,于是走上前去顶礼佛足。世尊为她说法,她心开意解,得须陀洹果。孙陀利接着请求佛陀成就她出家,佛就对她说:“善来比丘尼,头发自落,法服着身。”

从此,孙陀利精进修习,不久就证得阿罗汉果,为诸天世人敬仰。有人因而请示世尊:为什么孙陀利有这样因缘?佛陀就对大众说:“过去加那加牟佛常常带领比丘们外出行化众生,当时有一个国王的女儿,看到佛陀,心生喜悦,因此供佛斋僧。四事供养以后,又供养妙衣,因为这样的功德,天上人间常生尊荣豪贵之家,常有袈裟随身而生。而这位王女就是现在的孙陀利比丘尼。”

应当知道,袈裟法衣所在之处,能得佛力加持,更兼天龙八部的护念,一切水火刀兵灾祸皆悉远离。衣有如是殊胜功德,我们对之必须恭敬礼拜,勤修供养。