佛弟子文库

佛弟子文库

第三个结构段是谈《阿弥陀经》三种注疏的特点。

古圣先贤,都有慈悲心,都深得佛心,代佛弘化,做如来使,也欲令所有的众生都来修行净土法门。所以,特别以智慧选择《阿弥陀经》列为丛林的日课内容。我们晚课都要念《阿弥陀经》,不仅是净土的道场念《阿弥陀经》,就是一切宗门教下的所有的寺院都要念《阿弥陀经》,可见它就是万善导归的一个总持法门了。

净土有三经,为什么只把《阿弥陀经》列为日课?是由于《阿弥陀经》的文句简略,只有一千八百多字,如果念得快,十分钟左右就能念完。文句简略,但是义理却丰富,“言约而义丰”,这是符合古代中国人的阅读文化心理的。古人的用字非常简洁,但它的义理的空间非常丰富。

这一点,我们现在由于没有文言文的训练,已经是丧失得太多了。看现代人写得啰啰嗦嗦、拖泥带水,说了一大篇,还不知道他说什么。我们的文字一定要训练简洁,不能啰啰嗦嗦、重重复复,让人家都看不下去。所以,拿文章过来,你得要再三地去修改的,拿给别人看,不是随便拿出来的。有时候各个部门会写些东西到我这来,我真的是要改很多,改得我都有点头痛了。简洁一点,开门见山,“辞达而已矣”。所以一个好的文字要语言简约,但是义理丰富。

《阿弥陀经》就有这个特点——言约而义丰,而且在修行方法上,又非常的简单、简易。这也是法门高妙的一个特点,不能搞得太复杂。现在有人很颠倒,认为复杂的东西才是高级的,他一定要搞很多次第,搞很多加行,搞很多名堂,搞很多花样,他觉得这个好;说很简单的东西,他觉得这很低级,很不怎么地。其实,能做到简易,是他最高的智慧的结晶,最慈悲的一种呈现。

所以,净土法门是行法简易,但是效果又非常的快速,又非常的圆满。那弘扬佛法的这些菩萨大士,他才有眼光认识真东西。认识真有价值的东西,这需要有眼光的。所以,“宏法大士”就对《阿弥陀经》很重视,或者注解,或者制疏,或者称扬赞叹,或者不断地来讲这部经。所以,“自古及今”这些注疏赞叹的,那是不胜枚举了。

在《阿弥陀经》的注疏里面,这里就列出了三种。在多不胜数的注疏里面,“求其至广大精微者,莫过于莲池之疏钞”。莲池大师的《弥陀疏钞》是在所有的注解当中分量最多的,可以说,他引述之广博,都可以称为净土宗的小百科全书了。它广大,注解的框架也是以华严十玄门来展开的。并且它广大而又精微,精微就是有销归自性的诠释。“广大精微”,实际上这个判断首先来自于蕅益大师,他在《弥陀要解》就谈到莲池大师《疏钞》的广大精微的特点。

第二种就是蕅益大师的《弥陀要解》。印光大师对这个《要解》在很多的文钞里面大加赞叹,是“直捷要妙者”,前面还加了一个形容词“极”,推到极处的直捷,而将《阿弥陀经》的心要、法要、奇妙之处和盘托出的,是没有超过蕅益大师《要解》的。印光大师甚至说,就是古佛再来对《阿弥陀经》做个注解,都不能超过这个《要解》。那是万古不刊之定论。

第三种是谈幽溪传灯法师,就是《圆中钞》。蕅益大师在《要解》的序里面,对这《圆中钞》,他评价是“高深洪博”,义理非常高远、深邃、洪大、渊博。为什么?他是用天台的教理去诠释的。

所以在《要解》当中,“幽溪师伯”,蕅益大师称幽溪传灯大师为师伯。那是什么辈分呢?幽溪传灯法师的师父是百松真觉;百松真觉把法传给传灯,这是第二世;第三世就应该是“正”字辈。它的传法系是“真传正受”——百松真觉是一世;第二世“传”,传字辈,传灯;第三字辈是“正”,正字辈。原来蕅益大师叫蕅益正旭,第三世。站在他第三世,他对第二世的传灯法师就称为师伯。

所以对这两个注疏,蕅益大师都是赞叹的。莲池大师《疏钞》广大精微,幽溪师伯的《圆中钞》高深洪博,“如日月中天,有目皆睹”,这两部注疏都是值得赞叹,都很好。但既然很好,蕅益大师为什么还要作《要解》呢?他就谈道,“特以文富义繁,边涯莫测,或致初机浅识,信愿难阶……故再述《要解》”。这两部注疏如日月中天,很不错,但是由于这两部注疏文句都很多,义理展开得也很繁复,诠释微言大义,边涯莫测,没有相当的宗门教下的义理基础,都看不懂。

所以,就使得初机开始修学净土法门的,或者水平比较浅陋的,读这两本,不一定能读得进去,不一定能理解。不能理解,深信切愿就很难建立。蕅益大师有鉴于此,就再述这个《要解》。再述《要解》,说“不敢与二翁竞异”,也“不必与二翁强同”。这就像看庐山,横看成岭侧成峰,都是看到了庐山的真正的境界。所以,他这《要解》就是针对初机浅识,帮他建立信愿来作的。这是谈到蕅益大师著《要解》的一个初衷。

印光大师对幽溪传灯法师作《圆中钞》是怎么评价的呢?他的高深洪博确实有他的天台教义的理论背景,“握台宗谛观不二之印,著略解圆融中道之钞”。“台宗”就天台宗。“谛观不二”,这个“谛”就是一境三谛。能观为三观,就是空、假、中,天台从圆教立场就是一心三观——即空、即假、即中。所观的就是一境三谛,三谛就是真谛、俗谛、中谛。

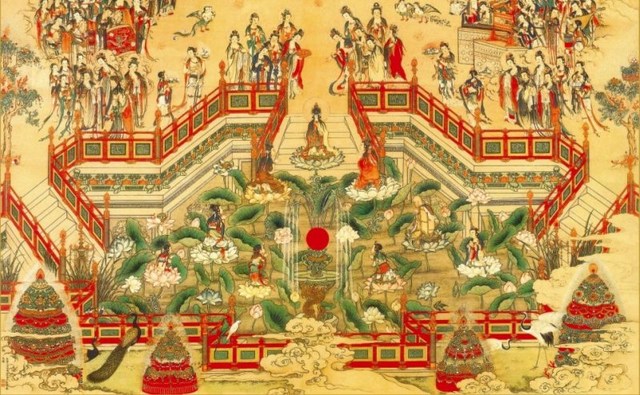

为什么是不二?不管是能观和所观,那都是全性起修的。比如观想西方极乐世界依正庄严,是以现前一念,以一心之三观来观照极乐世界一境之三谛;或者说,以吾三观之一心观照彼三谛之一境。所以这就是不二,就是法尔自然,谛观不二就是天台的法印。