佛弟子文库

佛弟子文库

第1讲

和尚尼慈悲!诸位法师、诸位居士,阿弥陀佛!课程学习重点:唯识与净土,思想交互应用的关系。

那么我们有两堂课的时间,这次跟大家共同学习唯识跟净土这两个思想的交互应用的关系。

中国佛教两千年古大德有:天台宗——智者大师、华严宗——法藏大师。

在讲这个课程之前,我先作一个简单说明,在我们中国佛教在二千多年的时间当中,的确是出了很多有修有证的高僧大德,如天台宗的智者大师、华严宗的法藏大师。这些大师的出现,除了本身善根深厚以外,还有一个极重要的影响,就是建立宗派。中国佛教的祖师,把这种甚深广大的佛法,把它系统化。

你看天台宗有天台宗修学的[道],那么华严宗有它的[道],那么这个宗派建立以后呢,使令这个浩瀚的佛法,一个初学者能够根据自己的根机,马上找到自己相应的法门,这当中减少很多摸索的时间,所以中国佛教宗派的建立,对佛教作出重大的贡献。

但是到了末流,特别是在宋朝以后,也出现了过失,而最重要的过失就是到了后来,也因为宗派的建立,而产生了门户之见,使令后代子孙得少为足、画地自限。从今以后,学唯识的不再看天台的教理,学天台的不屑学唯识的教理,乃至净土宗所有的教理都不看,这样的一个结果,使令一个修学者的思想变得封闭。

佛法的重点:行门宜专、解门宜广。

我们都知道佛法的重点:行门宜专、解门宜广,你在教理上的封闭,你在修学的过程当中,很多障碍你都没有办法突破,这个障碍就放在那个地方,就减损我们很多前进的动力,我们之所以花很多的时间,但是我们的进步非常的少,因为我们的障碍没有消灭。

所以到了宋朝以后,最有代表性的强调宗派互相学习,最有代表性的就是永明延寿大师,他提出了禅净双修。他说:净土宗,你是念佛的,你照样念你的佛,但是你可以用禅宗的观心法门,来帮助你破除你心中的执取。如果你心中对三界的执取还很重,你只是念佛,那也是不能往生的,因为那个执取就是一种业力。所以从宋朝以后,这些大德们开始冷静的去思惟,宗派之间应该互相学习。

也就是说,行门上,你修什么法门,你还是修什么法门,但是在教义上,你应该要去相互融通。唯识与净土这堂课,就是告诉我们:怎样透过唯识的止观,来帮助我们念佛。

唯识学强调心力不可思议,净土宗强调佛力不可思议。

唯识学强调的是心力不可思议,指能念的心不可思议;净土宗强调的是佛力不可思议。那么心力跟佛力之间要怎么样互动?这件事情值得我们探讨,这就就是我们希望能够开这两堂课,这个目的。我们看讲义《唯识与净土》,那么这样一个主题有三科来加以说明,首先我们看第一科的,大科说明:(分成三大科)

甲一、总标佛教基本教义

首先我们从大乘的教义来探讨生命的缘起,到底佛教对生命是什么看法──佛教的生命观,这是第一个主题。

甲二、别明 大乘修学法要

乙一、设定修学目标

乙二、认识生命真相

乙三、修习大乘止观

我们在实际的修学当中,有三个重要的次第:

一、设定修学目标。

大乘佛法的修学都是先发愿才有修学的,没有人是走一步算一步的,没有这样修行的。所以我们必须先说明:为什么我们要发愿?我应该怎么样来发愿?这就是设定目标。

二、认识生命的真相。

这一科,我们从大乘的角度来说明生命是怎么产生的,更重要是生命又是怎么改变的。我们的生命现在是这样子,当我们趋向目标的时候,我们要做些什么事情?从现在的我,改造成未来的我,这个过程该怎么做?这就是认识生命的真相。

三、修习大乘止观。

这就真实的把止观的力量回归到净土。

甲三、结示劝修

最后作一个总结:结示劝修。

本堂课,总共分成这三个主题来讲解。

甲一、总标佛教基本教义

佛教对生命的态度,我们用一首偈颂来作一个总持:

诸法因缘生,诸法因缘灭;

我佛大沙门,常作如是说。

这个[诸法]就是指我们生命的色心诸法,或者讲五蕴的诸法。我们常常听到祖师讲一句话:何期自性,本自清净。也就是说:其实我们每一个人生命的起点是一样的,起跑点是一样的,但是我们的结果却不一样。你看我们流浪到现在,有些人变成一个男众、有些人变成一个女众;有些人很富贵、有些人很贫穷;有些人长得很庄严、有些人长得很丑陋,很多差别的相貌出来。为什么我们刚开始原点是一样,结果会变成不一样呢?这是怎么回事呢?

诸法因缘生。因为我们在生命当中,我们每一个人的因缘不同,我们创造了很多不同的因缘,这个因缘就产生不同的结果。那么这个也就是,大智慧的佛陀经常作如是的开示。所以也就是说,从佛教的角度认为生命是有它一定的轨则的,我们讲一句简单的话,事出必有因,这件事情会在你的生命出现,它的背后一定有它的因素,没有一件事情是莫名其妙在你生命出现的,不可能,事出必有因,这个就是诸法因缘生。生命是遵循一定的轨则在运作的,这个问题就值得我们探讨了。

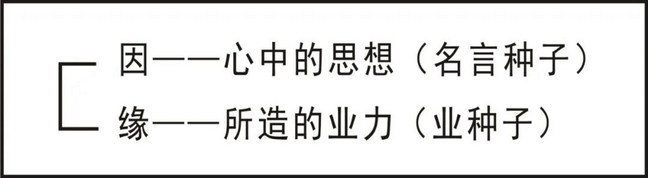

何谓因缘?

那么它的因就是心中的思想,在唯识学叫名言种子。那么它的缘是所造的业力叫业种子。这两个因缘,最有力量的最具有主导性的是[因],就是你心中的思想,那么这个缘是比较次要的力量,它是辅助性的叫做业力。

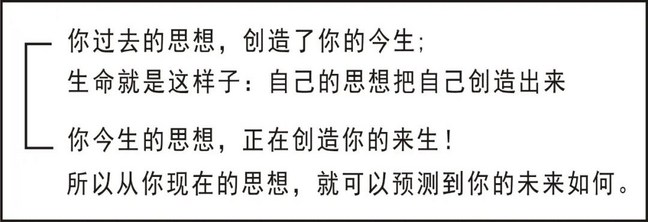

也就是说,今生我们今天的果报为什么不同?因为我们前生的思想不一样。我们这样子讲好了,生命可以分成三部份来看──现在、过去、未来。你过去有一种思想,就创造了现在的你,过去的你创造今生的你;今生的你又创造未来的你,创造来生的你。我们的生命就是这样子,你自己的思想,把你自己创造出来!

比如说你前生有布施的思想,你看到事情的时候,你的想法是什么?你今天看到财物,我今天问大家一个问题,你会生起什么样的想法?你会有什么想法?你今天想到钱,你生起什么样的想法,你有什么想法,你说:诶!这个钱,我应该自己受用的。你来生一定很贫穷、悭贪;如果你今天想到钱,你的想法是:诶!这个钱,大家来受用,我愿意跟人家分享。我保证你来生资具非常的充足。

所以,我们可以从你现在的思想,就可以预测到未来的你,因为诸法因缘生嘛!除非你改变你的思想,否则你来生的果报已经成型了。一个人到了四十岁,你下一期生命的雏形正在你的心中,已经慢慢的酝酿成型了。

很多人都想知道我来生是一个什么样的相貌?其实你不用去问别人,你可以静坐下来观察你的内心,我经常生起什么样的想法?那就是在告诉你一个消息了:经常性的想法、习惯性的想法、强有力的想法──这个对于你的生命会产生主导的力量,这就是所谓的诸法因缘生,因缘已经在那个地方流动了,除非你忏悔改变,否则你未来生命的相貌,其实已经慢慢的有一个雏形出来了,特别是你四十岁以后,你来生的相貌已经出来了。

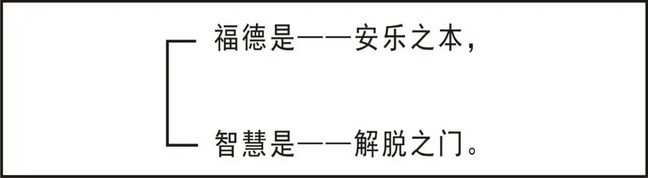

所以说我们说:福德是安乐之本,智慧是解脱之门!你所造的业力对你的生命只是一个暂时的改变。但是你心中产生一种美好的思想,产生一种布施的思想、持戒的思想,你这个生命将是永久的改变。所以大家要知道一个观念:你今天学习佛法、学习教理、听闻佛法,你的目的是什么?我们出了家以后看了很多的经典,听了很多的课,诸位知道这是干什么吗?

学习教理的目的,不是增长你的知识,是改变你的观念!因为你的结果是由你的行为而来的。那你为什么会有这种行为?因为你的内心一定有这种思想。所以我们看这个犯罪心理学,说这个人整天想造罪,你说你从今以后不造罪,不可能,那是压抑。你暂时的压抑,你今生不造罪,那是压抑性的,你来生照样造罪,因为你的思想没有改变。所以我们探本求源,他有这个罪业,就是他背后有那个思想,只要他的思想不改变,他的行为怎么可能改变呢?

修学佛法的目的:是改变你的错误的思想。

所以我们今天修学佛法的目的,是为了改变你错误的思想。我们修习教理,重点是要能够掌握它的道,就是它的核心思想是什么,我们讲解脱道就是这个道。这本经论、这一门戒律的课程,到底它的道在哪里?它的核心思想在哪里?它想告诉我们什么观念?因为这里对你的人生的改变是根本上的改变。比如说我们讲道,它有世间之道与出世间之道之分。

一、世间之道

(一)、世间之道最有代表的就是孔孟之道。

我们今天研读上下篇的《论语》,到底《论语》讲的是什么?一言以蔽之就是讲仁,仁爱的仁,仁爱就是孔夫子之道。孔夫子认为仁者爱人,他认为人生本来就不平等,他说:人生,每一个人都有他的定位,你看君君、臣臣、父父、子子;你看一个道场,有方丈和尚、有当家师、有知客师、有清众,生命本来就不平等。但是不平等没关系,我们可以透过爱的力量,来建立一个和谐的社会。那怎么做到呢?

孔夫子──推己及人、将心比心。己所不欲,勿施于人。

孔夫子强调一种推己及人、将心比心。说是:己所不欲,勿施于人。你今天要站在对方的角度来思考,你不愿这件事情发生在你身上,你就不要加给别人。以这种推己及人的思想来建立仁爱之道、建立一个和谐的社会,这就是《论语》的思想。

其实孟子的道跟孔子的道是不一样的,孔子讲仁,孟子讲义,他讲正义感。孟子认为生命的目的要赏善罚恶,他说单单慈悲心是不够的,他认为做一个人最重要的是你要明辨是非,然后赏善罚恶。他做错了,你要严正的指正他,告诉他做错了;他做对了,你应该要赞叹他。所以孟子强调浩然正气,他是一种比较对治性的。

古人说——读孔子如沐春风,读孟子如闻战鼓。

所以古人说:读孔子如沐春风,我感受到孔夫子散发出慈的悲心;读孟子如闻战鼓,像打战一样,非常强调对治。所以孔夫子之道跟孟子之道其实是不一样的。那为什么讲孔孟之道呢?因为他们两个互补,慈悲心要有正义感来帮助,正义感要有慈悲心,这个就是我们常说的孔孟之道。

(二)、这世间之道,另外一个叫老庄之道。

老庄之道的思想就是强调无为,他认为人生不要有太多的作为,什么培养慈悲心、培养正义感,那都是自作聪明。人只要自自然然的、自由自在的活着就好,他认为天定胜人,上天的力量是不可以违背的,我们只要顺其自然的活着就好。

有一次楚国的国君,要请庄子去做他们的宰相,就派了两个使者来找庄子,这时庄子正在湖边钓鱼,那两位使者就到湖边对他说:诶,庄公啊!我们国王要请您老人家做我们的宰相,来辅导我们的国君。庄子说:我听说你们楚国的国君,之前捉到一只一千年以上的神龟,捉到以后,你们的国君宝贝得不得了,把这只神龟关在神庙当中,穿上美好丝绸的衣服,每天供应它美好的饮食。庄子就问这两位使者说:我问你们二位,身为一只乌龟,你说是做为一个神龟,被关在那个地方好呢?还是做一个普通的乌龟,夹着尾巴在泥土里面打滚好呢?那两位使者说:那当然是自由自在的在泥巴里面打滚的好!庄子说:我就是准备做在泥巴打滚的那只乌龟,那请你们回去吧!

所以庄子的思想认为:人生不要有所作为,顺其自然。大家会说:这样很消极啊,这个怎么算是道呢?那么他的目标在哪里呢?

孔孟、老庄的处世哲学:这两种道都有它的作用。

古人说——得意有儒家,失意有老庄。

所以古人说:得意有儒家,失意有老庄。你得意的时候,要有所作为。你遇到顺境的时候、得到重用的时候,你要培养慈悲心来爱护老百姓、培养正义感赏善罚恶,建立一个正常的社会。所以得意的人,应该以慈悲之道、正义之道,齐家、治国、平天下,有所作为。你失意的时候怎么办呢?失意有老庄来安身立命,随遇而安。所以有人说:中国的文化当中,为什么中国人自杀率特别低?因为他有老庄的文化,退一步海阔天空。得意有儒家,失意有老庄。这个就是佛教还没有传入中国之前,我们依着这两种道在维持着人生,但是这两种道,都是世间之道,会让你今生过得很快乐,会让你今生趋吉避凶,但是不能了生死。当然我们也可以谈谈大乘小乘之道、佛教的道:

二、出世间之道 有大乘、小乘之道:

(一)小乘之道:以“出离”为道——出离心。

所以我们打开《阿含经》,打开了小乘的《阿毗达磨论》,它告诉你:生命是无常的、是变化的。你看你昨天好好的,今天变成这个样子;你昨天很健康,今天生病了。你们两个感情昨天好好的,今天变这个样子。所以它告诉你:生命是不安稳的,你没办法掌控的,所有的快乐都是变化,你根本就掌握不住。从无常当中,我们知道无常故苦,所以生命的本质都是痛苦。为什么?因为你没有安全感,你不知道它什么时候变化,无常故苦,苦即无我。

所以痛苦当中,我们知道我们对生命没有主宰性,你一点办法都没有,生命的快乐痛苦不是你决定的,是[他]决定的,是依他起性,他决定的,是业力决定的。

无常故苦,苦即无我,无我即空。

所以《阿含经》看多了,你会觉得:哎呀,这个生命实在是像一个破旧的瓦片,赶快把它抛弃掉好,早一点往生早一点好。因为它散发的道就是出离嘛,你一天都不想留下来,一天都不想留,那种感觉就是这样——出离,出离之道。

(二)大乘之道:以“菩提”为道——菩提心。

我们可以这样讲,小乘对人生的看法,以大乘佛法来说是过度悲观,把人生讲得太过不堪。你想想看,你用无常、无我的思想去看一切事情,没有价值。布施也是无常无我的,忍辱也无常无我,什么都是无常无我的。所以你常看小乘的佛法,你不会欢喜去修善,也不会欢喜生大悲心,因为一切都没有价值,都是无常、苦、无我的。而大乘佛法对于人生,不但有负面的批判,也有正面的提倡──有所放下,有所追求的中庸之道。

大乘的菩提道根本思想:应无所住而生其心,无住生心。

所以大乘菩提道的根本思想,只有两句话:应无所住,而生其心——无住、生心。

菩提心要有一个基础:以无住为本,以空正见作根本。

当然大乘佛法的根本在生心,你要依止你的菩提心,上求佛道、下化众生。但是你这个菩提心要有一个基础,以无住为本,以空正见做根本。

你在行菩提心的时候、你在上求佛道、修善度众生的时候,必须要有一个空性的智慧,来保护你的菩提心,我们讲:“做你该做的事!”菩萨断恶、修善、度众生的时候,不管旁边那些小人说三道四,你还是做你该做的事,你该做什么,就做什么,对于外在的因缘不要太重视,对结果不要太重视,你重视你的因地就好。菩萨的目的是积集资粮,你的目的是为了来生而活的。

整个大乘思考模式就是认为:生命有所放下,有所追求。放下的是那些成败得失,这些都是没有价值的,重点是你的心,在这一生当中,你积集了多少的福德跟资粮?那个生心你要注意,因地要注意,结果你要放下,这个就是大乘之道——菩提道。

读圣贤书可以得到四种道:仁爱之道慈悲之道,无为之道,出离心之道,菩提心之道。

今天我们读圣贤书,我们可以得到四种道:仁爱慈悲之道,无为之道,还有出离心之道,菩提心之道。那学这些道做什么呢?我们这个明了的心跟这个道接触的时候,这个道就可以对我们的心,产生一个引导的作用,就可以使令我们的思想提升,我们的行为就可以彻底的改变,我们的结果就可以改变,这个就是所谓的[诸法因缘生]。

所以最重要的就是我们心中要抓住整个佛法的道,从道当中,开始用这样的思考模式,来面对所有的生命,那这个就是你生命变化的开始。如果你没有掌握这个道,只是表面上的修学,那这个是暂时性的,因为你来生就变化了,就像智者大师讲的:你根本没有建立一个种性。你现在表面做一些善法,但是你的思想都没有这个道的支持,你来生的时候,完全恢复原状,因为你没有建立种性、没有建立道。所以这个地方,我们再讲一次,佛法的因缘观是从内而外的,所有的修学都是从内而外,先由思想的改变、心理建设,然后再表现外在的行为。这个就是整个大乘佛法的生命观——诸法因缘生。

甲二、别明大乘修学法要

乙一、设定修学目标

丙一、为何要设定目标

前面讲过,修学佛法是为了改变我们的思想,进而改变我们的行为,最后改变我们的结果。那思想应该怎么改变呢?有三段:

第一个,设定修学目标,你心中要有一个愿力、有一个目标。

这个地方有两段,先看第一小段为何要设定目标:

《大学》云:物有本末,事有终始,知所先后,则近道矣!

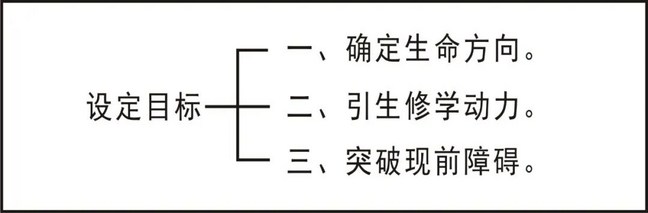

佛法的修学,有它的本、末。根本就是它核心的思想,即是道;枝末就是它整个修学的仪轨,身口的修持方法叫做枝末。也有它的终始,终就是你的目标是什么?始就是你刚开始下手先做什么?你能够掌握本末、始终的修学次第,你就能够成就一种解脱的功德。所以整个修学佛法,你一定要掌握它的本末、始终,而这个终就是你要掌握它的目标。那么我们设定了生命的目标有三个好处:

第一个确认生命的方向。

我们修学佛法,很忌讳的一件事就是你今天持大悲咒,持三个月;持三个月以后,改修往生咒,又持三个月;后来又念地藏王菩萨三个月,你的修持法门不断的改变,结果你每一个法门都没有真正相应,因为你的心力被分散掉了。蕅益大师说:你现在口渴要掘井,你今天在东边,挖了三百公尺,没有挖到水,你就把它放弃了;到了西边,又挖了五百公尺,又没有挖到水,又放弃了,这样你一辈子也挖不到水,因为你把力量都分散了。你应该把精神放在挖一个井,直接挖下去,直到有水为止,这叫一门深入。因为我们的生命非常有限,你能够修行的时间非常的短暂,你没有确定目标,你就不知道你要做什么!

我们常说诸法因缘生,你每一个行为,都有一个结果,如果你不设定目标,当这个结果出现的时候,可能就不是你要的。你看有些人,他有一种习惯性的想法,他经常会后悔,他二十岁的时候,后悔他以前所做的事;到三十岁的时候,又后悔他三十岁以前所做的事。为什么呢?他就是不设定目标嘛,所以他一辈子永远活在后悔当中。

我们修学佛法,是先有目标才有过程的——以愿导行,你有了目标,你才能够确认你生命的方向,才知道你来生应该要去哪里。

第二、引生修学的动力。

就是所谓的精进,有些人刚开始学佛是很精进,但是慢慢慢慢的修行就没有力量,我们说老参没有力量。为什么?因为他的目标消失了,他刚出家的时候,所设定的目标早就达到了,所以我们的目标要不断地作阶段性的调整,你要调整你的目标,不能让你的目标达到以后,一个人永远没有一个目标在前面,你就没有力量了!你说:哎哟,早晚课看他也在、拜佛的时候他也出现,怎么他都没有进步呢?因为他修行没有心的动力在那个地方,他缺乏一种增上的意乐。你看早晚课他也没有缺席,但是你看他二十年前是这样子,现在还是这个样子,没有变化,因为他没有动力,所以你没有目标,你就缺乏前进的动力,这是严重的问题。

第三、突破你现前的障碍。

我们每一个人内心的修学,都带着障碍来修学,我们修行不是很顺的,这个障碍在唯识学叫做自我意识。这个自我意识是怎么产生的? 就是你前生所留下的一些负面的思想。你前生有很多很多的逆境、很多的挫折、产生很多的印象,这些印象就像灰尘一样,一层一层的在你的心中累积起来,产生自我意识,你总是觉得我做不到,就说我的个性就是喜欢发脾气,我改不了;我的个性就是喜欢贪爱,我也改不了,那么这个自我意识就把烦恼很坚固的把它强化了。

有一位猎人,这个猎人养了一只老鹰,他为了节省金钱,就把老鹰养在鸡群当中,跟鸡生活在一起。我们讲一个人的见闻觉知会熏习,阿赖耶识会接受熏习,在它成长过程当中是跟鸡在一起,所以它就觉得我是一只鸡,我是长得比较大的鸡而已。当它长大之后,猎人对它说:你是一只老鹰,你应该要飞翔才对啊!你的翅膀很正常,而且强而有力,你跟鸡是不一样的!老鹰不相信,说:不对!我就是一只鸡。猎人想尽办法,希望能让老鹰飞起来,老鹰就是不飞,它始终认为我怎么可以飞呢?我没有办法飞的!自我意识很强固。最后,这位猎人感到很失望、生气,就把老鹰带到山顶上,让它由高空下落,自由落地,到了山顶,他就把老鹰这样放下去。当老鹰从空中快速的掉下来,就在快要着地的时候,突然间潜能发挥出来,立即展起翅膀,直往高高的天空飞起来,老鹰终于突破了自我意识。

所以,我们一个人如果不设定目标,你就永远活在过去,你过去是什么样的相貌,三十年后,你还是这个相貌。为什么?因为你不想改变!一个人要改变,只有一种情况,就是你自己想要改变!其它的都没有办法。佛法只能够给你一些改变的方法,真正的改变是你自己要改变。你看我们受戒一定要面对三师、七尊证,你要自己发愿:我从今以后,过去的种种譬如过去死,未来的法王座下添新孙,从现在开始我要作出改变,我要誓断一切恶、誓修一切善、誓度一切众生。

你一定要自己讲出来,很多事情别人可以帮你做,但是这个愿你要自己讲出来,你才能够得戒体。你自己不讲出来,你就得不到戒体,就产生不了防非止恶的作用。

讲到突破自我设限,我可以再举一个实际的故事,给大家作参考:

这是发生在美国的真实故事:有一天的圣诞夜,大雪纷飞,雪下得很大。到了晚上的时候,有一个小男孩,站在一个卖鞋子的橱窗前面,眼睛盯着一双美丽的鞋子在看着,站了三十分钟以后,这个老板就觉得有点奇怪:这个小男孩一直盯着这双鞋子干什么呢?就问小男孩:你想要干什么?这个小男孩就跟老板说:老板,你可不可以替我向上帝祈求,我很喜欢这双鞋子,请他把这双鞋子送给我。老板说:好好,那你先进来。就请他坐下,说:我替你去向上帝祷告,你等一会。

这个老板就进房间里面去了。差不多十分钟之后,老板出来了,告诉小男孩说:你的愿望我帮你向上帝祷告了,上帝要我转告你。他说:上帝不能送你一双鞋子,但是他可以送你一双袜子,你穿这双袜子去找你自己的鞋子,你要自己去找鞋子!讲完以后,就帮这个小男孩把脚洗干净、把袜子穿上去,就把他送出去了。

过了三十年后,这个老板接到一个陌生人的来信,说:某某人啊,你还记得在三十年前,站在你橱窗前面看鞋子的小男孩吗?当初你送我一双袜子,还给我很多很多人生的鼓励,告诉我要自己去追逐我的鞋子,别人不能把鞋子送给我,上帝不可以。我现在找到我的鞋子了,后面署名:美国总统林肯。

这个故事意思就是说:佛陀不能把目标送给你,不可以。你今天要追求什么,你要成佛,你一定要……为什么说,哎呀,受戒真麻烦啊,不要自己发愿,佛菩萨帮我发愿就好了。不可以的!你一定要出现,所有生命的改变,你要讲一句话:我一定要改变!这个声音一定要从你的内心发出来,否则你永远保持原状。

我发觉受戒的力量不可思议,而真正最不可思议的,就是那个誓愿力。你在这么一个庄严肃穆的场合当中,三师、七尊证前,你登坛上去之后,郑重的宣布:我的生命从今以后开始改变。很奇怪,下去之后真的改变,真的改变了!这是佛菩萨的智慧,因为改变是从内而外的,你自己要发愿,你那句话没有讲出来,你就没办法改变。

所以改变生命的第一个改变就是从你心中的愿望,第一个,那么这个就是你从心中的愿望当中,确定你的生命的方向,也成就你修学的动力,慢慢的突破你整个自我的障碍,就是修行的第一个,为什么要设定目标。

丙二、如何设定目标

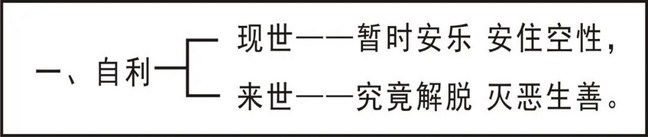

第一、自利的功德。第二、利他的功德。

设定目标当中,有二个内容:第一个是自利的功德,第二个是利他的功德。首先从菩萨道来说,我们自利的功德:

第一、现世的暂时安乐。

第二、来世的究竟解脱。

依止这样的目标,我们就开始安住空性,来消灭心中的恶法,生起种种波罗蜜的善法。不过这个地方我们讲一下,其实我们生活的目的,真正的价值来自于生命本身。很多人都不知道生命的目标在哪里?去追求别人对你的恭敬、别人对你的赞叹、很多的利养,其实这些都是身外之物,真正的重点在于生命本身,你要活得快乐。一个人活得不快乐,你追求这些东西有什么用呢?而这个快乐的重点还是来生的快乐。我们这样子讲,如果今生的快乐跟来生的快乐没有冲突,那当然鱼与熊掌可以兼得;如果这件事情,你今生得到快乐,会牺牲来生、会影响你往生的,那你要追求来生的快乐。

所以我要提醒大家一个真实的观念:其实你的生命、你的目的,从大乘佛法的角度,你不是为今生而活的,你要为今生而活,你不用活得那么辛苦。我们每一个人是为了来生而活的,我们为了创造美好的来生而活的。诸位有没有想过:我们为什么那么辛苦,早上那么早起来拜佛,拜完佛还要静坐,静坐完还要诵经、加强自己的思想?因为我们有一个愿望,我们希望来生活得更好,我们希望来生能到净土嘛!其实我们今天所有的修学,都是希望有一个美好的来生,是这样的一个目标在支持我们,我们是为来生而活的。所以我们的目的是为了来生的解脱,这个是重点。这是从自利的角度来看。

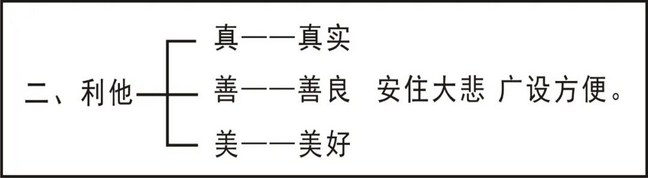

第二个利他。

自利的心态跟利他的心态,是不一样的。在利他当中有真、善、美——真实、善良、美好。真实、美好二者是有冲突的,真实的东西往往是不美好的,美好的东西也不见得真实,对不对?小时候,父母告诉我们说:诶,月亮上面有嫦娥,嫦娥旁边有一只兔子。所以我们中秋节吃月饼的时候看月亮:诶,好像上面真的有嫦娥。但是美国登上月球之后告诉我们:其实上面什么也没有。当真相出来之后,那个美好的意境就消失了。

一般来说,小乘佛法是求真,小乘佛法讲生命讲得太真实,但是被这么一看以后,生命都没有美好的一面了——无常、无我,那是真的啊,真的是这样,你看生命是无常的嘛,无常的变化当中,每一个变化,你都没有办法决定,都是因缘决定的,所以它是苦的。所以佛陀讲《阿含经》,佛陀把生命讲得非常的真实,当你了解之后,你一天都不想留在娑婆世界,你一天都不想留,不美好。

人天乘的法门,把人生讲得太美好:你布施能够得到富贵的果报、持戒能够成就尊贵身、忍辱成就庄严……但是它没有告诉你这些东西都会失掉——粉饰太平,所以人天乘是追求美。

至于大乘佛法,它不求真也不求美,它求善——安住大悲。我讲一句实在话,你在行菩萨道的过程当中,你不能什么事都要求真相,你这样子,人跟人之间没有人敢跟你相处,很多事情不能讲太白,安住慈悲、包容就好,尤其是人跟人之间,思想有冲突、没办法有共识的时候,你不把这个话道破,彼此间还可以保持一点默契。

你看古代的人讲话,没有把话讲绝的,特别是之间没有共识的时候,你不讲、我也不讲,还可以保持平衡。所以我们今天待人处世,不能求真,也不能求美,求我自己保持慈悲心,菩萨道是求善——以善为本的。

总上所说,从自利的角度,是追求来生的安乐;从利他的角度,是追求善良,这个就是我们生命的目标。