佛弟子文库

佛弟子文库大乘佛教的主要精神,如果用一句话来概括的话,那就是“悲智双运,福慧并修”。这里,“悲”和“福”体现的是大乘佛教度人利他的慈悲精神;“智”和“慧”体现的是大乘佛教自度自利的智慧解脱。“悲智双运”是的大乘佛教就教义和宗旨来讲的,而“福慧并修”则是从修道者的修行方向和方法来谈的。

大乘佛教的慈悲精神

二千五百多年前,释迦牟尼因观世间众生沉溺欲海,饱受生老病死之苦,从而发心出家求解脱之道。经过十余年的访师求道和潜心修行,释迦牟尼终于证得了解脱生死轮回之无上正等正觉(阿褥多罗三藐三菩提)法。之后,释迦牟尼以此无上菩提法化导众生,说法四十余年,直至圆寂,以实践他降生之时即立下的誓愿:“三界皆苦,吾当安之”(《修行本起经》卷上);“此生利益一切人天”(《过去现在因果经》)。佛陀的这一誓愿,体现了佛教关怀众生、利乐有情的伟大的慈悲精神。

按照佛教经典原本的解释,“慈”和“悲”是分别从两个不同的方面来体现佛教对众生的关怀的。慈是与众生乐,悲是去众生苦。如《大智度论》中说:“大慈与一切众生乐,大悲拔一切众生苦;大慈以喜乐因缘与众生,大悲以离苦因缘与众生。”佛教视“苦”为一切世间法的根本相状,求道修证也就是要脱离此无边之苦海。所以,在拔苦与乐的慈悲精神中,亦以拔苦为根本。佛教的这种慈悲精神,在大乘佛教中得到了最充分的发扬,甚至被视为佛教的最根本精神。如《观无量寿佛经》中说:“佛心者,大慈悲是。”《大智度论》中则更明确宣称:“慈悲是佛道之根本。”在大乘佛教所崇仰的那些佛、菩萨中,无一不有自己的誓愿,然救世济众则是他们共同的誓愿。此中,尤以地藏菩萨救度众生的誓愿最大、最为感人。据《地藏菩萨本愿经》中记载,地藏菩萨发愿说:“若不先度罪苦,令是安乐,得至菩提,我终未愿成佛。”(卷上)所以,后人为地藏菩萨所作的对联曰:“地狱未空誓不成佛,众生度尽方证菩提”,充分表达了地藏菩萨的宏大誓愿。

大乘佛教中有许多救苦救难的佛、菩萨,除以上已提到的释迦牟尼佛和地藏菩萨外,阿弥陀佛和观世音菩萨等也是最受广大信众崇拜的救苦救难的佛、菩萨。应当指出的是,大乘佛教通过佛、菩萨体现出来的这种慈悲精神,并不是让人们通过祈祷去期待佛、菩萨来救度自己,而是要信众按照佛、菩萨的慈悲精神去实践。上述“福慧并修”中的修“福”业,即是要求信众通过对大乘佛法“六度”(六波罗蜜)中“布施”、“持戒”、“忍辱”等修法的实践,以实现利他的慈悲精神。中国的禅宗强调“明心见性,见性成佛”和“即心即佛”,认为“自性迷,佛即是众生;自性悟,众生即是佛”,倡导“自性自度”,更是把实践济世利生的慈悲精神视作是否悟得“自性佛”的体现。

和平与发展是当今世界的时代主题,它不仅需要有一个各国人民、政府之间的平等相待和互相尊重的国际环境,更需要人人都怀有一颗博大的爱心和同情心。若能发扬大乘佛教慈悲利他的精神,将有助于人类爱心、同情心的养成和增长。

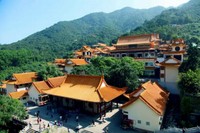

此外,大乘佛教的慈悲精神,不单是对人类社会,它也遍及于一切有情之生命,乃至所有无情之山水土石。佛教对有情生命之慈悲,不仅体现于“不杀生”的戒律中,更体现于为救有情众生之生命,可以不惜牺牲自己的一切乃至生命。在佛典中有大量记载着佛、菩萨为救助有情众生,不惜牺牲自己一切的故事。其中“割肉喂鹰”、“舍身饲虎”等是人们熟知的故事,虽不免有所夸张和极端,但它表达了慈悲利他精神的理想和升华。佛教对无情山水草木的慈悲,则体现为对人类生存环境的良好保护。中国有句俗话:“天下名山僧占多。”中国的佛教寺庙大多建在风景幽雅、环境优美的名山中,而他们对优美环境的保护也作出了重要的贡献。

我们现代人如能从佛教的不杀生和同情、爱惜一切有情众生之生命,以及积极保护生存环境等慈悲精神中学到一些东西的话,我想对改进当今世界面临的严重的生态失衡和环境破坏,当会有所裨益的。

大乘佛教的智慧解脱

佛教认为,人世间的一切烦恼和痛苦都来源于人们的分别心。佛典中常说:“心生则种种法生,心灭则种种法灭。”就是说现象世界的一切差别,都源于人们的这种分别心。人们由分别心而起我执、法执,生贪、嗔、痴三毒心,成种种颠倒妄想,从而陷于无尽的烦恼、无边的苦海不得解脱。对此,大乘佛教认为要得到彻底的解脱,就必须以无分别的、平等的“般若”智慧,从根本上去除人们的分别心。这也就是《金刚经》中所谓的“是法平等,无有高下,是名阿褥多罗三藐三菩提。”

对于现代人来讲,精神上最大的痛苦和不幸,大概无过于“自我”的失落。而这种“自我”失落,完全是现代人盲目依赖物质手段和无节制追求物欲的结果。若追究其根由,也不外于佛教所揭出的贪、嗔、痴三毒心。贪,为人的贪欲心;嗔,为人的嗔怒心;痴,为人的愚痴心。贪欲是对名声、财物等己所爱好的东西的无限制追求;嗔怒是对不合己意的有情众生的嫉妒或憎恨;愚痴则是对事理的颠倒执着。三毒心的不断扩张,使现代人在不断扩张的物欲追求中,身为物欲之奴隶而尚不自觉;在日益发展的高科技面前,越来越被自己所创造的科技环境所支配,而走向“自我异化”。正是在这样的环境下,人们失去了越来越多的个体自我本有的主动和自由,越来越找不到人生真实价值之所在。

佛教以戒、定、慧三学来对治贪、嗔、痴三毒,教导人们以布施心去转化贪欲心,以慈悲心去转化嗔怒心,以智慧心去转化愚痴心。大乘佛教以本来清净为诸法之本性,既不应有人我之分别,亦不应有物我之分别。世人之追境逐欲,求名为利,自寻无尽之烦恼,实为自我清净本性之迷失。俗话说:“生不带来,死不带去”,这对于每个人来讲,是一条颠扑不破的真理。试问,世上有哪一个人不是赤条条地来,又赤条条地去的?由此可见,对于每一个人来讲,大乘佛教以清净本性为自我是极其深刻的。

清净也就是空,不过大乘佛教是不离色言空的,他反对各种离色空、断灭空的说法,并斥之为戏论。因此,大乘佛教并不否定人们创造的物质财富,以及人们必要的物质生活。他只是要人们不要迷执于物相,沉溺于物欲。人类创造的财富,归根结底是属于全社会的,对于个人来说终究是身外之物,不仅不可执著贪求,更应发心施舍,还之于社会大众。一个迷执于自我的人,必然把追求个人身心之欲求放在首位,这样他也就把自己封闭于自筑的牢笼中,终日用尽心计谋略,落得个无穷得失烦恼,而终归于空虚茫然的人生。若能打破我执,视人我诸法平等无二,行慈悲利他之行,则必将体现出自我的真实价值,识得清净本性之自我的本来面目。

由此说来,大乘佛教之慈悲利他精神和智慧解脱法门,在今天还有其合乎时代的现实意义,可为现代人精神修养的资粮。