佛弟子文库

佛弟子文库

(第一讲)

《瑜伽菩萨戒本》,绍安和尚尼慈悲,诸位法师、诸位居士,阿弥陀佛!(阿弥陀佛!)好,请放掌。

我们这次讲授菩萨戒的因缘,主要是绍安和尚尼的慈悲,希望学人能够来义德寺跟诸位共同学习《瑜伽菩萨戒》。学人个人也是抱着一个学习的态度、一个感恩的心情,希望把自己研究菩萨戒的一些浅薄心得,提供给大家作一个参考。

我们在讲菩萨戒的内涵之前,我想简单的说明我们研究菩萨戒的一个目的。基本上我们每一个众生学习佛法的因缘是有差别的:有些人是在顺境的因缘之下学佛,有些人是在逆境因缘的刺激之下而学习佛法。虽然因缘有差别,但是我们每一个人内心深处有一个共同的愿望,就是希望我们的生命能够离苦得乐,我们希望我们的生命离开痛苦、得到安乐,这一点的心情是没有差别。但是我们从经典上的学习、或者从自己生命上的体验,我们发觉在三界里面的生命是苦多乐少。

《法华经》:

三界无安,犹如火宅,

众苦充满,甚可怖畏。

佛陀以大智慧的光明来检查,我们三界的果报就像一个起火燃烧的房子,虽然这个房子里面有种种安乐的资具,但是房子本身是一个起火燃烧的房子,它不断的逼迫我们、扰动着我们。

这个“火”指的是三种火。

第一个是烦恼之火:我们有情众生在三界的果报体,我们不能避免内心贪瞋痴的烦恼,这个烦恼的相貌是烦躁扰动的、使令我们不安稳的;虽然我们在受用快乐的资具,但是所谓的快乐一定要跟内心的寂静相应,而我们起烦恼的时候身心是扰动的,所以它障碍着我们的安乐,第一个是烦恼火的逼迫。

第二个是业力之火:我们过去生当中累积了很多的业力,特别是一些杀盗淫妄的罪业,这个业力的系缚使令我们不自在,我们往往要面临一些我们不愿意去做的事情、或者不愿意去面对的人,这个就是有业力的系缚使令我们感到逼迫不自在。

第三个是果报火:我们每一个众生不管你福报多大,你的生命体一定要承受老病死的折磨,老、病痛、死亡它也是一个火,在逼迫、燃烧着我们。所以基本上我们在三界里面得到的一个果报,我们就不能避免烦恼火、业力火跟果报火这种逼迫、热恼的伤害。

所以在三界当中,基本上是“以有烦恼故,有诸罪业故,有老病死故,非实安乐住”。所以我们冷静的观察三界的果报体,它不是我们真正的归依处。这个时候我们每一个众生在面临这样一个果报体的时候,我们有两种的选择:

第一个、我们选择逃避,我们不愿意去面对这个问题,反正我就是苦中作乐,一天过一天就罢了,生生世世的流转下去,这是我们选择逃避的后果,我们永远没有解脱的日子。

第二个、一个有志气的人,我们选择面对,我们希望能够寻求一个解脱之道,解脱烦恼障、业障、报障的干扰,我们寻求一个真实究竟、一个寂静安乐的果报体出现。这个时候我们因为有这种离苦得乐的愿望,我们开始归依三宝,祈求三宝的加被,或者是在家、或者是出家,总之我们归依了三宝。

归依三宝在佛法的修学有两个次第,在《菩萨璎珞经》上说:“入三宝海,以信为本;住在佛家,以戒为本。”我们刚开始来到三宝,主要的是我们内心的一分信心,我们相信三宝能够救拔我们,它有足够的能力,能够使令我们离苦得乐,我们相信佛法僧的功德是不可思议的,是我们的光明。这个时候我们因为信心的缘故,在三宝的境界当中,或者是在佛、或者是在法、或者是在僧的境界当中,我们修习礼拜、赞叹、供养,广修种种的善业;这个时候我们因为三宝的加被,我们感到一种安乐、感到一种法喜,也能够暂时的解脱烦恼、业力跟果报的障碍。

但是这个地方有一个问题:如果我们归依三宝只是一个信心,我们会发觉我们这个信心是不决定的。有时候我们信心坚强、有时候我们信心羸弱,就是会退转,进进退退。

所以当我们建立了三宝的信心以后,我们更进一步就是要“住于佛家,以戒为本”,我们开始奉持佛陀的戒法,使令我们在三宝当中坚固的安住,使令我们的善根因为戒法的摄持而能够不退转。所以我们归依三宝,刚开始只是仰仗一分的信心,接下来我们应该要学习戒法、修持戒法,来净化我们的身口意三业,使令我们的内心跟三宝的功德慢慢的接近、慢慢的相应。我们研习菩萨戒法,就是透过持戒来断除罪业、增长善业,使令我们在三宝当中能够成就不退转,所谓的“住于佛家,以戒为本”,这就是我们学习菩萨戒的一个目的。

接下来请打开《讲义》:

《瑜伽菩萨戒本》讲表

这个《讲表》在讲之前,我们先看下面:

弥勒菩萨 造

玄奘大师 译

我们先把《菩萨戒本》的造论者跟翻译者作一个简单的说明。我们先讲“弥勒菩萨造”。“弥勒菩萨”是佛在世时的一个菩萨比丘,“弥勒”翻成中文叫慈氏,因为弥勒菩萨生生世世好乐修学慈心三昧,特别是修持“不食众生肉”特别的专注、特别的好乐,所以成就了慈氏菩萨、或者弥勒菩萨的名称。弥勒菩萨往生以后,生到忉利天为天人说法,准备在因缘成熟的时候下降我们南阎浮提来成就佛道。在佛灭度九百年的时候,印度有一个菩萨出现,叫无著菩萨。无著菩萨诸位大概不陌生,在唯识学可以说是第一代祖师。无著菩萨刚开始是在小乘有部部派出家,学习有部的教典、修习空观,成就了小乘的空观。在思惟小乘空义的时候,他发觉小乘的空义是一种“灭色取空”,就是“小乘的空要透过无常、无我的观察,把一切的有为法消灭了以后,才成立了这个空的真理,所以空跟有是对立的”,他觉得小乘的空义是不究竟的;世间上应该有更高的真理、更高的解脱境界存在,所以他用神通力到兜率天请示弥勒菩萨大乘的空义,弥勒菩萨为他开显“唯识无义”的真理,这个时候无著菩萨根据唯识的观法悟入了大乘的空义,他感到非常的殊胜圆满。

他告诉弥勒菩萨说:我无着年轻德薄不能使大家信服,希望你老人家能够下降娑婆世界为大家演说大乘的法义。弥勒菩萨以慈悲心下降到中印度的阿瑜阇国讲堂,来演说大乘的法义,这当中主要是演说《瑜伽师地论》,《瑜伽师地论》是弥勒菩萨所造。当初弥勒菩萨下降的时候,有福德、有福报的人是看到弥勒菩萨在讲堂当中放大光明;福报比较浅薄的人只看到光明,没有看到弥勒菩萨的身相;再低劣一点的人只听到声音,连光明都没有看到。

弥勒菩萨讲完《瑜伽师地论》以后,无著菩萨就把他所讲述的内容记载下来广泛的流通,就是我们现在所读到的《瑜伽师地论》一百卷。“《瑜伽菩萨戒本》”就是从《瑜伽师地论》里面〈菩萨地〉的“戒品”所摘录出来的,所以我们讲“弥勒菩萨造”。

接着我们看“玄奘大师译”。前面的弥勒菩萨是印度人,这个译者是我们中国唐朝的一个三藏法师“玄奘大师”(600—664),把印度文翻成中文。翻译的因缘我们也解释一下,是什么因缘翻译《瑜伽菩萨戒本》?玄奘大师是唐朝的一个法师,他很年轻十几岁就出家了,出家以后他主要研究两部经:一个是《大般涅槃经》、一个是《摄大乘论》,一个是性宗、一个是相宗。

这当中有一个观念他觉得非常矛盾,就是有关我们“打妄想的生灭心有一个真如佛性”的观念。

在《涅槃经》当中对佛性的描述,认为是当下成就的,所谓的现常(现在的现,常住的常),现在就是佛性,就是所谓的佛性是当下成就的,不必经过多生多劫的修行,即禅宗说的“一念不生,即如如佛”。但是在《摄论》唯识的思想里面是当常,当来成就,就是你现在的妄想不是佛性,但是你愿意慢慢的修习戒定慧,这妄想的生灭心会慢慢的降伏,就现出真如平等佛性的境界出来,这个叫当常,当来成就。在大乘的思想有二个不同的说法,一个是当来成就、一个是现在成就,玄奘大师感到疑惑,这二个思想是互相冲突的,不知道哪一个是对、哪一个是错?

这个时候大师就决定要到印度去把这个道理弄清楚。他在贞观三年离开长安,到印度的那烂陀寺跟戒贤论师学习《瑜伽师地论》,学习了五年的时间,把戒贤论师的《瑜伽师地论》全部学会了;后来在印度参学了十二年,把印度大小乘各方面的教义广泛的学习,总共是去了十七年。

后来在贞观二十年左右回到中国的长安,唐太宗当时用很隆重的方式来迎接玄奘大师的归来。唐太宗当时虽然国务繁忙,但是他把这些事情放下,亲自接见玄奘大师,两个人相谈甚欢。唐太宗敬佩玄奘大师的德行跟才华,希望大师能够舍戒还俗帮助处理国事;但是玄奘大师说:我愿“守戒缁门,阐扬遗教”,我从小就出家了,我的生命就是在修习佛法、修学佛法,所以在我剩余的生命当中,我希望能够“守戒缁门”,“缁门”就是出家众,我希望在僧团当中好好奉持如来的戒法,一方面阐扬佛陀的遗教,使令佛法的光明能够普遍的照耀到每一个众生的内心当中。

这个时候唐太宗感到敬佩赞叹,就遵重他的意思,在长安盖了一个译经院,召集了当时五百位大德来翻译经典。大师就把从印度带出来的经典,总共有七十五部一千三百三十三卷,花了十九年的时间才全部翻译出来。在这七十五部的经典当中,比较有代表性的就是《大品般若经》,跟现在我们所学习的《瑜伽师地论》。本戒就是在《瑜伽师地论》当中〈菩萨地〉的“戒品”。

玄奘大师在翻完《瑜伽师地论》以后,觉得《瑜伽菩萨戒本》特别的重要,所以又特别的从“戒品”当中把它别录出来。我们今天在末法时代能够如法的修学到《菩萨戒本》,我们应该要感恩弥勒菩萨跟玄奘大师的发心。好,这是在讲菩萨戒之前,把传承教法的造作跟翻译的大师作一个简单的介绍。接下来我们看正文:

将述此义,大科分四:

壹、解释标题

贰、修学宗要

参、随文释义

肆、结示劝修 今初。

我们这次《菩萨戒》的讲授分成四大科:第一个“解释标题”,这个标题往往能够总持一本戒的整个内涵,所以我们先对戒经的标题作一个解释;第二个“修学宗要”,《瑜伽菩萨戒》有四重四十三轻的戒文,这个戒文在学习之前,我们应当对菩萨戒修学的宗要、大纲有一个明确的认识,否则你不知道这个戒文的会归处,到时候我们就是茫茫然没有目标,所以我们先把这个修学菩萨戒的纲要标出来,让大家有一个会归处;第三个“随文释义”,正式的随顺戒文来解释其中的义理;第四个“结示劝修”,把《菩萨戒》的修学方法作一个总结。这次《菩萨戒》我们就分成这四科来说明。

壹、解释标题三

甲一、总释标题

解释标题我们分成三科,先看甲一、总释标题,先作一个总标的说明。

我们这次戒文的题目叫做《瑜伽菩萨戒本》,瑜伽是一个譬喻,菩萨戒是一个法、是一个法门,法喻双举,故名瑜伽菩萨戒。我们先解释菩萨戒。菩萨是印度话,本来的意思叫做菩提萨埵,有四个音;中国人喜欢简单,把它省略简称为菩萨。菩提萨埵翻成中文的意思叫觉有情,觉悟的有情。

觉有情有二个内涵:

第一个、从自利的角度,他是已经觉悟的有情。我们众生在三界流转,我们的内心是颠倒的,不知道东西南北,不知道什么是善、什么是恶,什么事情会让我们痛苦、什么事情会让我们安乐,我们完全不明白,就是完全跟着感觉走。我们凡夫的心情,就依着你心情的直觉──现在要做什么事,你就去做什么事,没有判断力,这个叫做无明。菩萨不然,菩萨内心当中已经开启了智慧的光明,他能够引导他的行为,什么事该做、什么事不该做,清楚分明的,所以叫做觉有情,他已经从无明当中产生觉悟,他开始用智慧来引导他的身口意三业,这是第一个内涵。所以虽然我们做慈善事业,但是我们内心当中没有产生智慧的光明,那不能说是菩萨,只能够说是一个善人,修善之人。

第二个内涵就是觉悟一切有情。前面已经觉悟的有情,是针对菩萨他自己成就的功德;这个地方是赞叹菩萨利他的功德,菩萨他有大悲心,能够用种种的善巧方便来开导众生,使令众生也能够趋向于觉悟,这就是觉悟一切有情。所以这个菩萨的意思,就包括了自利跟利他的一个修行者。戒就是一个轨范,身口意的修学轨范。所以菩萨戒就是一个有志于自行化他的修行者的修学轨范,叫做菩萨戒。就是你内心当中下定决心,在你的生命当中,你想要自利、你也想要利他。你应该怎么做呢?就是奉持菩萨戒法,这个当中有很明确的指导──什么事该做、什么事不该做,来成就自利利他的功德,那这个叫做菩萨戒。

瑜伽是一个譬喻,也可以说是一个赞叹。瑜伽的意思就相应,这相应的意思就是相应于大般涅槃。

佛法对于生命的看法是因缘观,就是说你今天有什么果报,是因为你因地造了什么业而来的,不是上帝创造的,也不是自然而有的。就是说你今天造五戒十善,这个业是随顺于人天的果报;你欢喜修习四谛十二因缘、修习空观,你这个业就是带引你趋向于偏空的涅槃;我们今天能够奉持菩萨的戒法,我们的内心就能够产生一种强大的力量,来引导我们趋向大般涅槃、趋向佛的万德庄严。

所以这个相应是在赞叹我们奉行菩萨戒以后所产生的一个功德,就是有趋向大般涅槃的力量,所以叫做瑜伽。

本就是依止的意思,就是我们修学菩萨戒法的一个依止处,叫做本,就是佛法是有根据、是有本之学,这叫本。这个地方是简单的把瑜伽菩萨戒本作一个说明。

戒法,当然我们有世间的戒法跟出世间的戒法。世间的戒法就是五戒、八关斋戒。我们讲出世的戒法,大方向是两个戒法:一个是声闻戒,一个是菩萨戒。

声闻戒跟菩萨戒的差别:

声闻戒又叫做护世讥嫌戒,菩萨戒叫做常住佛性戒,佛陀制这二个戒的目的、宗旨是不一样。声闻戒法的目的是要令正法久住,就是佛灭度以后,“佛法二宝赖僧弘传,僧之所系唯依戒住”,就是佛灭度以后,佛陀希望他的正法在世间流传,就必需有声闻众来住持这个正法。而声闻众的修学轨范必须要遵守声闻戒法,因为声闻戒当中有很多的事项是在保护一个出家众的威仪,使令居士“未生信者令生信,已生信者令倍增长”,靠着声闻人奉持美好的威仪,让居士生起恭敬之心,因为这个恭敬心,他能够修习佛法得到解脱,所以我们看声闻戒的制戒因缘,都是要等待因缘才制戒的。

菩萨戒不同,菩萨戒法是佛性常住戒,它是约心地安立的,不是约外在的事相安立的,所以你看菩萨戒法是不必等待因缘,佛成道以后顿制菩萨戒,马上把菩萨戒法制定出来。也就是说,声闻戒是一种护世讥嫌戒,当然有它一定时间、空间的因缘,每一个时空不同,所以每一尊佛在制广教戒、略教戒的因缘就会有所不同,因为每一个众生的讥嫌因缘不同。

但是菩萨戒是依止每一个有情众生一念的心性来制戒,这个现前一念心性是超越时空的障碍,所以不必等待因缘,就是在任何时空的有情众生,只要你奉持菩萨戒法,就能够引导你颠倒苦恼的心趋向光明安乐的境界,这样的因缘是超越任何时空的差别,所以叫做菩萨戒。这个地方与声闻戒有所差别,它不等待因缘而制戒,所以叫做佛性常住戒,也就是相应于大般涅槃的意思。好,接下来我们看第二段:

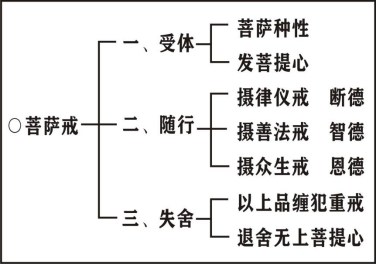

甲二、别明戒法

前面是一个总标。这以下把菩萨戒的受体,受持菩萨戒所依止的戒体;跟他的随行,他所依体起用、或者说依体起护所产生的这些戒行;第三个是失舍,就是菩萨戒退失、弃舍的因缘:我们把它作一个说明。先看受体,我们是在什么因缘之下成就菩萨戒的戒体呢?这当中有二个因缘:第一个是成就菩萨种性,第二个是你真实发菩提心。我们先讲种性。

在《瑜伽师地论》当中,讲到我们众生有五种的种性:

一、无性种性:

有无的无,佛性的性,这种种性的众生,他内心对于善法特别好乐,对于五戒、十善的善法特别好乐,但是他没有出世的善根,你跟他讲空性的真理、佛性的真理,他不生好乐,他只希望能够修习善业,成就来生安乐的果报,如此他就满足了,这种种性我们判为无性种性,他欢喜修习善业。

二、声闻种性:

声闻种性的内心好乐四圣谛的法门,对于知苦断集、慕灭修道,尤其对于苦谛的观察特别好乐,所以声闻人的观察偏重在苦谛,他一想到三界是苦,他对于这样的思考特别好乐,因为从苦谛当中刺激他要出离的心情,这种人他有这样的性格倾向,我们把他判做是声闻种性,欢喜观察四圣谛法。

三、缘觉种性:

缘觉种性的智慧比声闻种性更高,他不观察这些三界的苦果,他是观察十二因缘,就是生命的因缘是由无明缘行,乃至生老病死,所以根源在于你现前一念的无明、愚痴颠倒,认为在生命当中有一个真实的自我,叫做我爱执。所以缘觉人他愿意去回光返照他这一念心、这个我爱执的一个相貌,消灭我爱执而成就解脱。所以声闻、缘觉同样是以出离心,但是在声闻众是偏重观察苦谛,缘觉众是观察无明,这个地方有差别。

四、菩萨种性:

菩萨种性内心当中对于六波罗蜜的善法──布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧,广修福德、广修智慧、自行化他的法门特别好乐,这个就是菩萨种性。

五、不定种性:

就是这个人不决定,他要是遇到小乘师父告诉他小乘法,他就学小乘法;遇到大乘法师为他演说大乘法门,他就欢喜大乘法门:这种人叫做不定种性,不决定的。

我们今天要能够纳受菩萨的戒体,你必须在你的内心当中产生菩萨种性,就是你对于菩萨道的六度法门内心有好乐的心情,这个地方很重要。我们后面进入戒文的时候,你就会清楚的看到佛陀在戒文当中,很多地方都在表明这个概念。

就是说你身为一个菩萨,你刚开始是一个起点,你可能只是发了一个菩提心的愿望,你也可能什么事都不能做,你也没有办法布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧,但是你内心当中对于这种六度的法门,是打从内心的好乐,这个是重要的关键点,就是你内心当中,你真实的是一个菩萨种性,你对这个法门有一种承当的力量,虽然你什么都还没开始做,但是你要有这样的种性,你才能够成就菩萨的戒体。

第二个,你要真实发菩提心,就是你内心当中对于生命有二个希望:第一个希望是上求佛道,成就自利的功德;第二个希望是你愿意下化众生,成就利他的功德:悲智相应名菩提心。也就是说我们今天在纳受菩萨的戒体,你一定要成就一个菩萨的胸量、菩萨的种性,有这样的胸量以后,你还要真实的发起一种愿望──上求佛道、下化众生的愿望,你就能够成就菩萨的戒体,我们可以说你入了菩萨的阶位。

有了戒体以后,我们开始要随行,就是根据我们菩萨的戒体,开始修学菩萨的戒行。菩萨的戒行有三种:第一个是摄律仪戒,第二个是摄善法戒,第三个是摄众生戒。

一、摄律仪戒:

主要是成就“断德”,断除我们身口意的过失、恶法。断德是我们修学佛法的第一要务。我们从凡夫到成佛的阶段,有断恶、修善、度众生三件事情要做,但是你第一个要先强调断恶,你要先清净你这些污秽的身口意罪业,这是第一件事情。就是你这个房子要作种种的彩绘庄严之前,要先把这个房子打扫干净,不是先去彩绘、先去庄严,你要先净化自己。

在断德方面,诸位都是久学声闻戒法(哈──),诸位会发觉声闻戒法在断德方面是偏重在治罚贪心。就是说佛陀的慈悲,对于声闻弟子于资具的要求,比如说你这个钵有几个、衣服有几件,生活的资具都有明确的规定。为什么呢?就是要你少欲知足。声闻戒法他的心情是一种出离,他一心一意的“观三界如牢狱,视生死如冤家,但期自度,不欲度人”,所以声闻戒法的心情是引导一个人在生命当中急速的解脱生死的系缚,而成就偏空的涅槃;而生死的流转当中最大的力量就是贪欲,障碍你解脱的就是贪。

所以声闻戒法的断德,我们打开比丘戒、比丘尼戒,你会发觉:几乎有三分之一的戒法是在治贪心,三分之一以上!菩萨戒法当然也治贪,因为你也要自利利他,但是菩萨戒法更重的是治瞋心跟慢心,诸位到戒文你就会发觉:菩萨戒法对于一个菩萨、一个发菩提心的人,你起瞋心、起慢心几乎是不能容忍的,治罚非常重,因为菩萨的目的是要广度众生。众生为什么愿意亲近我们呢?众生才不在乎你这个人的德行有多高、智慧有多高,就是你要对他释放善意;如果一个菩萨瞋心、慢心,让众生不敢亲近你,那他就没有得度的因缘,他在流转当中就没有解脱的因缘,那这就是菩萨的过失了,因为你的瞋心、慢心,使令他遇到三宝而不能够成就三宝的功德。

所以我们到了菩萨戒你会知道,在摄律仪戒当中,佛陀对一个发菩提心、成就菩萨种性的菩萨,对于他瞋心跟慢心的治罚是非常严重的。这个是在摄律仪戒里面,我们在断除烦恼方面,偏重在对治瞋心跟慢心。

二、摄善法戒:

主要是成就“智德”。在戒法当中,摄善法戒广泛讲到六度的善法──布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧。前面的摄律仪戒是共声闻戒的,后面摄善法戒、摄众生戒二种是不共声闻的。

就是说在声闻戒你能够把自己的贪心调伏了以后,你是不是主动的去修学善法,佛陀在声闻戒里面不强迫你去接受善法;但是在菩萨戒,只要有善法的因缘现前,你有布施的因缘现前、有众生向你乞求,乃至于持戒、忍辱、精进、禅定,特别是智慧的因缘,有法师在说法,而你不到法师的地方去听法,这个菩萨是要治罪的。因为你今天发了菩提心、你要上求佛道,你的目的并不只是追求偏空涅槃,你要成就万德庄严的佛陀,你的志向是这样,所以在“摄善法戒”里面,佛陀要我们修学种种的善法,你不修学就是犯戒。

三、“摄众生戒”:

这个是成就“恩德”,就是要广度一切众生。在菩萨戒当中讲到摄众生戒有四摄法门,就是同事、爱语、布施、利行,就是说你不但是修习六波罗蜜的善法,你还要能对众生有悲悯心,在你的生命当中,曾经跟你接触过的众生,你或多或少都要给他在生命当中一些佛法、一些利益,使令众生因为你的关系而得到一些得度的因缘;假设你遇到众生因缘现前,你没有主动积极的教化众生,就是犯到摄众生戒。摄众生戒也有不同:声闻人教化众生是不主动积极的,他不创造因缘。就是你遇到了声闻人,你向他求法,他会为你讲说;但是你要是没有遇到他,他不会主动为你说法,他就是观空、无相、无作,观一切法无常、无我、无有少法可得,安住在寂静的空性当中,他感到一种解脱自在。但是他从禅定当中出来,众生向他请法,他会如实的宣说,但说法以后,他继续修他的空、无相、无作,以自利为主。但是菩萨不同,菩萨是“为诸众生不请友”,他会观察众生得度的因缘,主动的创造因缘,来建立佛法、利益众生,这就是菩萨的大悲心。

这个就是我们讲到菩萨的三聚净戒:“摄律仪戒”是成就“断德”,在佛的三身当中是成就佛的法身佛,佛的法身,因为断除一切身口意的过失,在果地上成就清净法身;“摄善法戒”是成就“智德”,因为我们能修习六波罗蜜的善法,所以招感佛的身是成就报身,无量功德庄严的报身;“摄众生戒”是由于我们的“恩德”来度化一切众生,在果地上成就佛的应化身,应身佛:就是由这三聚净戒,而成就佛的三身。摄律仪戒是共声闻戒的,摄善法戒跟摄众生戒是不共声闻戒的。

好,我们再看第三失舍,就是讲到我们退失、或者是弃舍菩萨戒的二个因缘:第一个“以上品缠犯重戒”,第二个“退舍无上菩提心”。这个地方的四重戒不是声闻戒的杀盗淫妄四重戒法,而是本戒里面菩萨的增上戒,就是“自赞毁他、悭惜财法、瞋不受悔、谤乱正法”,这个我们后面会讲到。菩萨的四种增上戒,假设我们是以上品的烦恼、一种粗重的烦恼来违犯的话,你菩萨戒的戒体就失掉了。

什么是上品烦恼呢?

在《菩萨戒》当中讲到二个:

第一、数数现行都无惭愧。第二、深生爱乐见是功德。

这种因缘就退失了菩萨戒体。其它的我们下堂课再解释,先休息十分钟。