佛弟子文库

佛弟子文库(第二讲)

请大家打开讲义第三面,我们讲到修行的一心三观,我们把它做一个总结。

佛教,不管你修什么法门,它有一个共同的原则,叫做因缘果报。就是你因地是什么样的因缘,它就会创造不同的结果,叫做因地心影响你的果地觉,这个是所有的法门都通用的,没有例外,除非你是外道。

那么,这个原则当然也适用于净土。所以,当我们创造一句佛号的时候,这个佛号到底会给我们产生什么样的结果,答案是不一定的。因为,你能念的心接触所念的佛的时候,是心力跟佛力的交互感应作用。

就是说,你的心去接触佛号的时候,这个佛号是一个广大的福田,广大的田,它有生起无量水果的可能性,但是,如果你那个心是一个葡萄的种子,你把它跟佛号接触,这个佛号最多也只能够创造葡萄,只是这个葡萄在佛力的加被之下比其它的葡萄大一点而已,但是,它的本身还是葡萄,就是这样。你不可能说:诶,我的种子是葡萄,请你帮我变成苹果,没有这回事情。阿弥陀佛都没有本事改变因缘法,因为他来到凡夫的世界,他要遵守因缘所生法的。

所以,这个地方就有一个问题,就是说你的心跟佛号接触,你是怎么想的,你在栽培什么种子,这个地方有三种的思想,就为以后埋下的三种结果:

第一种,为了离苦得乐而念佛。一般人,都是这样子,因为他没有学佛之前,他的心就是想离苦得乐嘛。然后,他学佛以后也没有经过大乘佛法的教育,当然也是这个心态了。其实,他身体不舒服了,他就念佛。那离苦得乐有个问题,当痛苦解决的时候,他就不念佛了,因为你的心态就这样子的嘛。所以,你这个佛号,在你的生命当中只是让你从痛苦过渡到快乐的一个过渡的过程嘛,你从来没有想要把佛号往生嘛,所以,佛号当然就给你想要的东西。诸佛如来是法界身,入一切众生心想中,你是这么想的,这个佛号在你生命的定位就是这样的一个位置,佛陀只能满你的愿。就是你的心跟佛号接触的时候,你种下一颗离苦得乐的种子,这个佛号未来会让你大富贵。

第二种人,为了往生而念佛。他能够看到娑婆世界的苦谛,所以,他的心跟佛号接触的时候,他栽培的是一种向于往生的因地,临终一定往生,因为他所有的佛号,都是跟往生相应的。临命终的时候,他那些曾经念过往生的佛号都会现前,帮助他、把他引导到极乐世界去,叫因果相符。

第三种的是最好的,为了成佛而念佛,为了菩提道而求生净土。他能够让他的心跟阿弥陀佛接触的时候,他不但是向于往生,而且还向于佛道,那么,这个佛号会把他带到极乐世界,还会不断地陪着他,到了极乐世界,这个佛号的力量也没有消失,会不断地陪他从初地到二地、到十地,直到成佛为止。

所以,这个佛号它有三种功能,关键是,你的心跟佛号的接触那一刹那,你是怎么想的,很关键!就决定这个佛号的力量了。所以,我们现在净土宗,要能够把佛号的力量发挥到最大,我们就必须要提升我们内心的档次。

怎么提升呢?三个方法,很简单:

第一个,安住真如。我们要处理过去,我们要开创未来,第一个先要调整我们的心态。先把我们这种打妄想的心,拉到跟佛陀同一个水平,自知我是未成之佛,诸佛是已成之佛,其体无别。

没错,我现在业障深重,但是这个是因缘所生法,把这如梦如幻的业障妄想拨开来的时候,我的心是如。没错,阿弥陀佛是万德庄严,但是阿弥陀佛的万德庄严也是修来的,当阿弥陀佛回到原点的时候,他的心也是如。所以,不管凡夫,不管佛陀,这两个人都把生命归零的时候,一如无二如,这就是我们的安住点。

所有的思想,要建立在没有思想的基础之下,站在本来没有思想的角度来建立一个往生的思想,这个就是这样。站在本来没有生死的业力的角度来了生死,站在本来就没有往生的念头之下来求往生。所以,无念是所有一切念的根本,这才是重要的!你一定要先站在无念,你才有资格去创造新的念头。所以,这个是一个楞严法华的思想,就是众生本具的一念心性,就是站在无念的角度来修念头。

那么,修什么念头呢?修两个念头。当我们安住无念的时候,你就有资格做两件事:

第一个,走出过去。你要很认真地面对你的过去,因为,你不处理过去,过去它不会放过你,尤其临命终它不会放过你。我们曾经有过美好的回忆,现在变成修行的障碍,这一点你要面对的。其实我们为什么贪恋娑婆呢?那是受你妄想的误导。因为,你过去曾经在娑婆世界有些快乐的片断。

其实理论上,如果我们心平气和,把我们的妄想执着放下、把美好的记忆放下,我们心平气和地看人生,人生是痛苦多于快乐,我想,这一点每一个人都会同意的,你得到一分的快乐,你要差不多要付出十倍的痛苦的代价。

但是,我们为什么对娑婆世界的印象还是这么好呢?因为我们被自己的妄想给骗了,就是这样子的。因为,我们记得它的好,就是说,我们站在妄想的角度去看人生嘛。就是我们没有一个人直接地去面对娑婆世界,我们都是带着妄想来看世界,我们看到的是它片断美好的一面。直到佛陀出世,让我们把妄想放下,哦,原来娑婆世界的快乐是得不偿失的,的确得不偿失。你想想看,你布施、持戒、忍辱,这种善业你把它丢到娑婆世界,这个快乐是有过失的。你这个善业,把它回向净土,那是无有众苦,但受诸乐。

那既然摆在你面前,临命终两个选择:一个娑婆世界的快乐,一个极乐世界的快乐,我们不就是享受快乐嘛?那我们为什么不享受无过失的快乐呢?但是,为什么我们会临终的时候还是会选择继续留在娑婆呢?因为我们的心中有妄想的误导。所以,这个时候我们怎么样摆脱过去那些美好的记忆就关键了。空观的智慧,把它空掉。不管你用无常观、用无生观,慢慢、慢慢,让过去的妄想沉淀下来,这个叫摆脱过去。你必须要成功地从你的过去的人生的经验累积的颠倒妄想里面走出来。

第二个,开创未来,你要有新的目标。我们的目标已经不再是娑婆世界的快乐了,你怎么面对未来,极乐世界的功德庄严。这个开创未来,我们下一堂课再来说,怎么忆念净土,我们今天的重点在于摆脱过去。当然,摆脱过去,这个地方跟你安住真如又有关系。因为,你今天,你说:诶,我直接修空观可不可以?不要安住真如可不可以?你的效果就大打折扣了,我们举一个例子:

春秋时代,有一个楚国的国君。这个楚国的国君他有一天去打猎,他有一个他们这个历代的祖先留下的一个非常好的就是镶有珍珠的、宝物的弓箭,所以,他打完猎回来以后这个弓箭丢掉了,这个弓箭找不到了,他这下就很紧张,他找啊找就找不到了。但这个楚国国君还是有修养的,他就哈哈大笑,他讲一句话,说:楚王失弓,楚人得弓。说我楚国国君把弓箭丢掉了,没关系,楚国人得到了,还是在楚国,这个人胸量不错啊。

孔夫子听到以后说,这个人有进步空间。你为什么要说楚王失弓,楚人得弓?那齐国不能得到弓箭吗?鲁国不能得到弓箭吗?你应该说,人失弓,人得弓就好了嘛。把楚字拿掉多好,胸量更大嘛。你看,这是孔夫子的世界大同的思想。

庄子听到孔夫子这样讲,他觉得孔夫子还是不圆满,还有进步空间。你干嘛一定要讲人呢?猴子不能得到弓吗?对不对?狮子不能得到弓吗?你应该说失弓得弓就好了嘛。

你看,三种人三种心态,三种人生三种胸量格局。楚王这个人啊,做国王刚刚好而已,因为他心中,入一切众生心想中,他想像就是这个国王啊,所以,他这辈子人生已经到顶了,他这个人做国王刚刚好,没办法再突破了。

那么,孔夫子就以人为本,他想到是所有的人类,所以你看这个人就是圣人,他从国王提升到圣人。但是,庄子就又比孔夫子强了一点,为什么以人为本呢?他随顺自然嘛,整个自然法界都是山河大地,对不对?人只是其中一部分而已啊,怎么能够以人为本呢?你要顺从整个大自然嘛。

所以,我们从这三个人的心态可以看得出来,三种的念想,三种不同的结果,所以你就知道安住很重要。

我们为什么要安住真如呢?站在佛的角度来修行,开始悟入佛的知见就很重要,就是你这个种性。如果你不安住真如,直接修空观,效果差、时间慢。站在本来清净的角度来对治妄想,所以,这个地方就很重要,站在你本来就有可能往生净土的角度,来忆佛念佛。

那么,这个就是所谓的达妄本空,知真本有。所以,安住真如以后,修行空观,走出过去;修行假观,来开创未来。

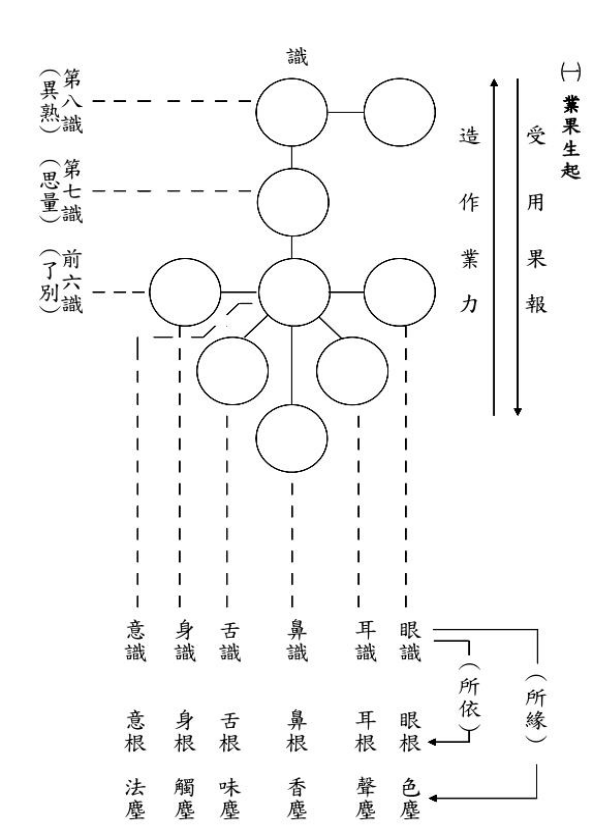

甲二、众生病根 (一)业果生起

在整个因缘当中,我们知道修行以后,现在我们就有资格先来谈前面谈到的能对治的法。那么,这么多的修行,当我们走出过去、开创未来,安住当下的时候,现在就要谈核心问题了,到底这么多的法门,是在干什么?我们吃那么多的药,到底是解决什么问题?我们来往下看,众生的病根。这个地方是很多人不了解的,他一天到晚培养很多军队,但是他不知道到底这个贼王在哪里?

那么我们把因缘的法,人生的因缘分两块,我们先看讲表右边这个上下的箭头,一个叫做受用果报。我们人生有一半是来还债的,叫作万般皆是业,半点不由人,人生的确充满了很多的无奈。

你会生长在什么样的家庭,你说了不算;你会跟谁结婚,谁会做你的小孩,你今生有多大的格局,只有一句话就说完了,就是万般皆是业,半点不由人,因为,这是过去的业成熟了。所以,人生就算你修行也是一样,人生要先认命。站在认命的角度,去开创未来,因为你不能不认账。所以,佛法有一半是要认命的,但是,有一半是在开创新的业力,叫做应观法界性,一切唯心造。

那我们来看,在还债跟创造业力的过程当中,它有一个什么样的关键连接在一起呢?我们来看,我们先看业力的释放,就是把过去的业力释放给我们受用。

第一个,第八识。

第八识,它有两个特点:第一个保存业力,第二个释放业力。它可能把我们过去所造的善恶业保存起来,最后强者先牵,哪一个先成熟就把它释放出来。我们前生因为有人的业力最强,所以出现了人。有这个人以后呢,我们产生一种恒审思量,一种主宰的自我,我们从今以后会以自我为中心,然后以自我为中心去打妄想。打妄想有两种可能:一个是美好的思想,也可能是邪恶的思想。然后,这个思想再推动行为去造业。这个时候,业力又透过自我再回存回去,又累积一个新的业力。

这个地方,到底病根在哪里?就是说你修行的一心三观,你也不断地忆佛念佛,到底我们要对治什么?当然,你不可能对治第八识。我想,没有一个人傻得会去跟过去的业力挑战嘛,对不对?你如果选择第八识为敌人,那你就很惨了,你整天想着过去的业力,可能你到最后挫折感就很重了,你直接去跟第八识去宣战,那表示什么意思呢?你想用短短的几十年的人生去把过去无量劫来的业力消掉,那当然不可能了。

所以,你的所观境是第八识,你这辈子就没有希望了,来生也没希望了。所以,锁住第八识、你直接挑战第八识叫不善巧,直接挑战业力是不善巧的。

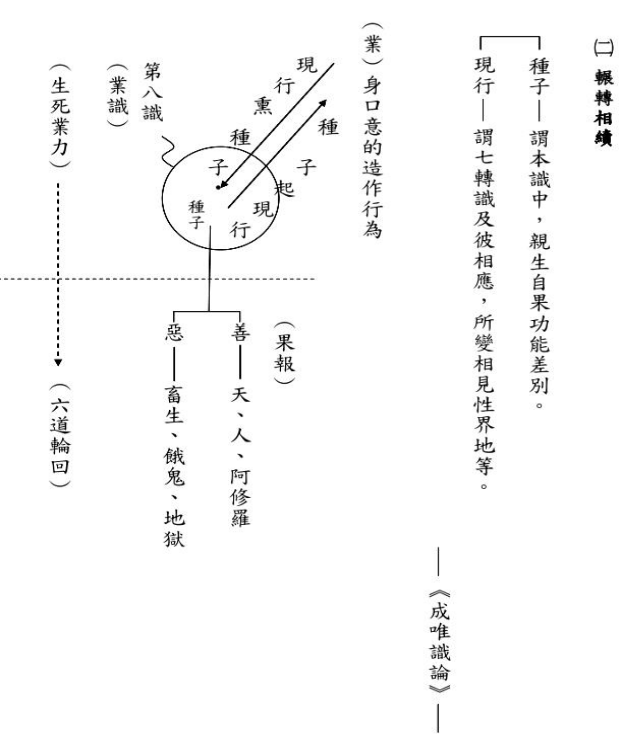

(二) 辗转相续

好,那我不挑战第八识,我从第六意识下手,我培养一个美好的思想可以吧?我保持善念嘛。但是,善念它也不是核心,因为善念是变化的,念头是变化的。所以,在因缘当中,它这无常变化当中有一个相续。其实,你真正的问题在第七意识,因为,第七意识的可怕,因为它辗转相续。

让我们用水流来看我们的人生观就知道了。你看,滔滔的水流它不断地前进,但是又不断地变化;不断地变化,又不断地相续。其实,水流的变化问题不大,但是水流的相续才可怕,因为,这个相续的力量,它会产生两个因素:

第一个,它会让你今生的业力变成很坚固。你看,同样是一个人造的罪业,有些人他拜三部八十八佛、或者拜十部八十八佛,这个业就消了,他业力没有很坚固。有些人他造了一个罪业,他的业力很坚固的,因为他的恒审思量比较重,他对人生的主宰性强,他看到什么都想要主宰,这个人,你今生的业就比较重了,因为你那个相续的力量强。

第二个,第七意识不但是让今生的业力坚固,当你死亡以后,前异熟既尽,复生余异熟,它会去激发下一个业力。诸位,我们过去所造的业力都是片断的,没有一个人一辈子造同样一件事情,没有,不管善恶都是短暂的时间。那么,我们造的业是片断的,为什么人生变成一串呢?是谁把这个业力串起来呢?本来这个珠子是一颗一颗的,是谁把它变成念珠呢?就是中间那个绳子嘛,就是自我意识啊。

为什么我们这一期业力,生灭变化结束以后会去激发下一个业力呢?当然不是第六意识,因为,第六意识已经死亡,临命终时第六意识已经结束了,是恒审思量,病根啊。

很多人的修行,我想没有一个人是知道去挑战业力,但是很多人都知道改变思想,这个是比较不错的。其实,不是改变思想,是改变执着。诸位,你方向一旦弄错了,你今生的修行就很麻烦了,你就很难进步了。你看有些人念佛,他对着妄想,他打妄想就用佛号去压它,转念念佛,这种情况理论上没有错。但是,你今天用佛号去压妄想,你没有对治执着,你的病根还在,斩草不除根,春风吹又生。

举一个例子:印光大师他解释这个众生的执取,这种自我意识,他喜欢用文昌帝君来做比喻。他说文昌帝君修了十七世,十七世的士大夫,每一生里面都是谨言慎行,谦谦君子,卑以自牧,久读圣贤之书,久修圣贤之道,这十七世可是辛苦栽培,把自己好不容易从一种生死凡夫培养成一个谦谦君子。

到了十八世,他后来因为福报太大了,就投生在汉高祖的家庭里面,汉高祖他有一个爱妃叫戚夫人,后来,戚夫人不小心落入了宫廷之争,夺嫡之争,因为,戚夫人生的儿子赵王如意就是文昌帝君投的胎。那修了十七世福报的人一出生那不一样啊,有帝王之相。汉高祖给人家算命说,你的儿子里面最有帝王之相的就是戚夫人生的这个赵王如意,汉高祖就非常的喜欢他。

那个正夫人皇后吕后,生的儿子说实在相对懦弱无能,就是汉惠帝。所以,汉高祖好几次为了他自己的江山大业,想要把汉惠帝给废了,要立这个赵王如意,但是吕后这个人太厉害了,她结合所有的功臣,樊哙、张良,向汉高祖力荐。汉高祖没办法,这些都是开国功臣,他知道他不能一意孤行。一意孤行,他死了以后,这些功臣不辅佐赵王如意,那国家肯定要乱的,废长立幼。所以,他在大众的要求之下,只好打消念头。

但是这件事情,当然惊动了吕后,吕后认为是戚夫人,是有人在这个地方挑拨的。所以,汉高祖往生以后,吕后掌权,就把戚夫人给杀死了。杀死以后呢,她知道赵王如意已经到了属地了,她说你母亲生病了,你赶紧回来,把赵王从赵国把他调回皇宫里面,也把他杀死了。临死之前,赵王如意说,我们母子对你无冤无仇,你如此地伤害我,我一定要报仇的。因为临终一念嗔心,变成一条毒龙。这个过程不讲,反正这个毒龙就跟吕后两个人之间恩恩怨怨。

现在印光大师就讲一句话,为什么一个谦谦君子会变成毒龙呢?当然,你可以说环境造成,吕后欺人太甚,当然你也可以这样讲了。你说你这样刺激他,再好的君子也变成一只毒龙了,是吧?但是,佛法不能这样讲,佛法是不能把责任推给外境的,一切唯心造,就是你在修行的时候,你没有动摇第七意识的主宰。你没有对人生真正的看破、放下,所以你被外境牵动。也只怪你学艺不精,你只能怪你这样子。你说你一天到晚除草,也不拨草,你不把那个草的根拨掉嘛。

就是说,为什么印光大师讲这个人今天会退转?为什么这个人修行了几十年,你一刺激他,他照样起烦恼?斩草不除根,春风吹又生。他所有的修行都没有触动他的自我意识,他那种恒常相续的主宰性,都没有去触动,可那才是生死根本啊!

我们现在很多人修行,对治业力:有之;改变思想:有之;消除执着:没有。所以,我们现在为什么很多人业力很重呢?因为,就是说其实业力的可怕,就是念珠为什么相续呢?因为它中间有一条线,否则念珠是不能串在一起的。

我们有很多的业力,但是,只有业力是不能得果报的,你没有一种对娑婆世界的厌离感,就是你还想要主宰娑婆世界,这个地方是最可怕的,这就是众生的病根。我再讲一次:带业往生,不是要你把业力消掉,你也没那个本事了,因为时间太短,业力太多。带业往生,是让你真正地放弃主宰,不管它好坏,我不要了,可以吧。你把娑婆世界的主宰放弃,这个业力就不能得果报了,因为缺乏那条线。

但是,可惜的是,一般人的修行他会去对治业力,他也会去改造思想,但是他不会去对治深处的那个我爱执,如果你住在这儿,所以他的业力就很坚固了,辗转相续。

所以,这个地方就是说,你不管拜佛也好,你不管修止观也好,诸位,生命短暂、法门太多、时间有限,如果你不掌握核心思想,你今生会一事无成的。说实在,人生过得很快,一下子十年二十年就过去了,你不可能分散你的体力,你只能够集中你所有的心力,去掌握一个正确的方向。

你不要说,诶,我慢慢摸索,等到摸索完了,年纪大了,夕阳无限好,但是可惜近黄昏。所以,你最好早点知道,为什么有些人可以带业往生,为什么有些人业是不能带的,是坚固的,是不能带的,因为他执着心很重嘛。他业怎么带呢?他业还在相续啊。就是说,你这个轮盘在转动,你是要把那个开关给关了嘛,你要断相续嘛。

所以,今天我们净土宗的人,你可以有很多业力,那你一定要有一个往生的思想,更重要的是,对未来要有一种放弃主宰的思考,你要有一种不受后有的思考,如果,你对来生还有所期待,那表示你没有放弃,那你有所期待的时候,那对不起,你就会去激发第八识的业力。就是说,业力它要得果报,是你第七意识去激发的,你要主宰它,你想要去激发它。你必须让业力沉淀,就是你不要去激发它,就不受后有,这很关键了。就是说,我们不但第六意识要能够调伏过去的爱取,更重要的是要能够放弃主宰,这个很关键。

那么为什么放弃主宰如此重要呢?我们来看,因为你没有放弃主宰,在人生的片断无常当中,创造一种相续的力量,这个力量,我们简单来看,身口意的造作,它本来是片断的。你看,我们造了一个现行熏种子,然后种子又起现行,那么这个现行又熏种子。就是说,为什么我们造了一件事情,有些人做了一件错事,他做了一次以后他就不会做了;但是有些事情,我们会数数现行,深生好乐,你做一次以后会想做第二次,第二次以后会做第三次呢?因为,你已经产生主宰了,这种业最可怕!就是辗转相续的业。

带业往生,这个业必须要断相续。就是说,这个业你曾经做过,这个妄想你曾经打过,但是你现在放弃了。就算这个妄想起来,你的心已经不住在上面,你不想主宰它,这个业你可以带,你真的可以带,因为这个业,它的相续功能已经被你破坏了。

断相续,下一个就破和合识,破掉第八识。我们举一个历史上的故事,就可以看到这个相续的可怕。

商纣王,亡国之君。商纣王他做为一个亡国之君,他有一天在吃饭的时候,他的大臣箕子陪他吃饭。结果箕子看这个商纣王他拿一双象牙筷子的时候,特别的贪爱执着,他心中就有不祥的征兆。他说,大王,你要赶快把这个象牙的筷子把它丢掉、丢弃,这是不祥之物。商纣王说,不就是个筷子吗,有那么严重吗?

他说,大王,你不知道,你今天贪爱这个筷子,时间久了,你就觉得你这个碗跟筷子不配,不能配合,你肯定要做一个象牙的碗。你这个时候,从筷子的执着产生成一种对碗的执着,然后你这个碗弄久了以后,你这个桌子也不能跟碗配合了,你肯定要做一个象牙的桌子。然后,你觉得这个房子跟这个桌子也不能配合了,你要搞一个象牙的房子出来……时间久了,你这个国家就亡了。

结果,商纣王没有听他的建议,最后商纣王果然亡国了。

我们不能够说箕子有神通,不是,只能够说他有智慧。因为,他今天不是看到商纣王的贪爱,而是贪爱的背后有一种坚固的执着,就是带有执着性的贪爱这才可怕,因为这像滚雪球一样它在辗转相继。所以,诸位,一个净土宗人的你要注意,你现在可以检查你身口意的业啊,如果这个业还在数数现行,辗转相继,这个业你是不能带的哦,这种业越多,你越走不了。就是你现在还在数数现行,当然已经开始在对治了、在调伏了,它已经叫作不增长了,这个业可以带。

所以,我们现在把业障深重做一个全新的定义,什么叫业障深重?不是说,你过去造了很多杀盗淫妄的事,不是这个事,从净土宗的角度不是这样看的。净土宗,只要能够带的业都不是问题。你不能带的业越多,你对这个业还在执着、还在造作,你就是业障深重,净土宗是这个定义。不是比谁业多了,是你对这个业还在执着。业力本身不可怕,但是可怕的是你不断地去激发它。它本来已经沉淀了,你不断地去激发它,第八识按照《楞严经》的说法,它是一团污浊的水,第八识,那叫一个脏字啊。你现在对第八识只能做一件事情,让它沉淀下来,你不要再去刺激它了。

所以,楞严经为什么叫首楞严三昧?它正念真如,要破我法二执。就是说,你要放弃主宰,建立一个无所得的概念。就是说,当一杯水已经很脏、很多垃圾的时候,你用筷子去搅它,那后果不堪设想。

我们当然不可能把第八识清干净嘛!你哪有那个本事,第八识是个垃圾堆、是个垃圾场,它不是今生的,那是多生多劫的,我们每一生都丢了很多垃圾下去,到现在没法处理了。但是,你可以怎么样?把第八识封起来,把它打包起来,叫作带业。就是你第七意识的执着,所以,问题在第七意识了,放弃。所以,一个人能不能往生,跟你看破、放下是有关系的,因为这个直接影响到你的业力的相继。

好,我们来看,既然我们懂这个道理以后,我们就这个来谈修行的方法。

放弃主宰,皈依弥陀,是整个净土宗的核心思想。什么叫做建立一个往生的思想呢?简单地就是说,我对娑婆世界的后续没有主宰性了,我对极乐世界的未来充满了期待。

好,我们来看修行方法。

甲三、修行方法

乙一、专修法门

第一个,专修法门,至心信乐。我们把它念一遍,请合掌:

至心信乐十念必生愿(十八)

设我得佛,十方众生,至心信乐,欲生我国,乃至十念,若不生者,不取正觉。唯除五逆,诽谤正法。

好,我们来看第一个善导大师是怎么样修皈依的?

设我得佛,十方众生,那么这个十方众生是讲他的根机。这个十方众生按着善导大师的说法是谁呢?是生死罪恶凡夫,他的业障一点都不少,他的心也没有成就圣道,还是凡夫的心,但是呢,这个业障深重,一天到晚打妄想的心,他完成了两个重要的功德,成就一种往生的心态:

第一个,至心信乐,欲生我国,这是核心。至心信乐,欲生我国,善导大师叫做顺从本愿,就是他已经建立一个向于往生的心。这个向于往生的心有两个条件:

第一个,决定深信,自身现是罪恶生死凡夫,旷劫以来,常没常流转,无有出离的因缘。他相信自己业障深重,求出无门,我已经没有办法处理我的业障,这第一个。

第二个,决定深信,彼阿弥陀佛四十八愿,摄受众生,无疑无虑,乘彼愿力,定得往生,相信阿弥陀佛一定可以救拔我。那么他先培养一种顺从本愿往生的心态以后,临命终乃至十念,这个十念不能当数目讲,就是相续称念,乃至净业成就。但是,看这个意思,佛陀用十这个佛号的数目不多,所以,他的核心思想在于往生的心,而不是佛号的数目。

那么,这么一个业障深重的凡夫,因为培养一种往生的心态,顺从本愿,临终相续地提起佛号,就能够超越生死,除非五逆,诽谤正法的重罪。

所以,他这个皈依,诸位,善导大师的皈依有三种智慧的观照在里面:

第一个,怖畏生死。他知道这个生死业障的可怕。

第二个,放弃主宰,这个很重要。临终的时候要把自己放空,你如果还想去主宰娑婆世界,你娑婆世界这一个脚就踏不出去了,关键在这个放弃主宰。就是不管来生是好是坏,我不要再主宰,断相续心,不受后有。

第三个,才是一心皈命,相信佛号可以救拔你,你通身靠倒。

这个是往生的最低标准了。

我们一般人的往生的概念是什么样呢?是直接修一心皈命。我们很多人临终的时候没有怖畏生死,对生死不知道怕,也没有放弃主宰,这个往生的心不成立。就是说,你往生,你对弥陀的皈依是带有对娑婆世界若有若无、隐隐约约的贪爱,你对来生还有某种程度的主宰而生起的皈依,这种皈依是不具足的,按照善导大师的思想是不具足的。

善导大师他提出的皈依的思想要怖畏生死,放弃主宰。就是我没有本事了,我现在以后就完全听阿弥陀佛的了,我现在对来生我一点都没有念想,反正我念头,所动念头,起心动念都是无非是罪,无非是业,所以我对自己的念想完全放弃了,没有念想是最好的念想,然后,我把生命交给阿弥陀佛,这个人万修万人去,因为,他的业力得不到他的第七意识的激发,所以业力不能动,有种子没有增上缘,所以,他业可以带。

你看很多人他造了很多业,临终的时候他为什么可以往生呢?诶,这个人他也没有造什么罪,还是世间的好人,他为什么不能往生呢?关键不是业力,关键是你这个业力有没有想要去主宰啊。所以,我们现在很多人没有看到问题的核心。

所以,往生不是拼善业恶业的,不是这个意思了。往生那叫一个带业,就是你的业可不可以带走,而不是说你的业有多重。你的业很轻,只要带不走,你就得留下来。有些人的业是可以携带式的,有些人的业是没办法携带的,问题在这了。不是说,看谁的业比较重啊,我们现在的方向都错了。你的业是可以带走的,多大的业都可以带走的。

你看,我们举一个例子:

唐朝的张钟馗,他一生杀了那么多的鸡,到临终才遇到善知识,叫弘道法师,给他开示。他给他讲两件事,教他忏悔,第二个教他皈依。他提起佛号十句,他那个鸡临终现前要来咬他,他这个时候看到弥陀的那个莲花现前,安然坐化,异香满室,从瑞相我们合理地推论,弥陀功德现前。他为什么能够带业?他杀鸡的业有消吗?没有消。但是,他可以把它带走,问题在这里,他有本事把它带走。但是,我们一般人是被业给带走,才来这里。

所以,诸位,往生的问题不是业力的轻重,关键是你要想办法让那个业是可以携带。可以携带,跟你的主宰就有关系了。因为这个张钟馗,他在临终的时候一念的把身心世界放空,他不想主宰了,怖畏生死,放弃主宰,这个时候提起皈依,那叫作万修万人去。

所以,诸位,皈依一定是带有智慧的观照,两种智慧:第一个,对娑婆世界的观照;第二个,对我空法空的观照。他要有放空的心情,他要直接去调伏第七意识,否则你没办法的。

这样讲好了,我们从一念的清净心,一念的妄动以后,在娑婆世界一直打滚打滚,打滚到现在,其实每个人的业都差不了太多了,不管你今生怎么样都差不了太多,但是,关键是你怎么处理这个业力很重要。你想,你现在每一个人只要学过唯识,你要往回头看,你看到你第八阿赖耶识的仓库,每一个人都摇摇头没办法,这可怎么好啊!如果,业力有体相的话,尽虚空不能容受,每一个人都差不多啊。

但是,问题是你怎么处理它呢?你怎么把这个业力变成可以带走的呢?问题在这儿。所以,善导大师提出最简单的方法,三种观照:

第一个,你要知道怕。娑婆世界痛苦远多于快乐,怖畏生死,它是业力所招感的。

第二个,我已经不想再主宰它了,透过苦谛我们放弃主宰。

第三个,我们一心皈命阿弥陀佛。

三种心态,这个业力变成全部沉淀下来,就可以把阿弥陀佛的本愿启动起来,这是善导大师的皈依的方法。当然,蕅益大师的皈依方法更高明,但是,这是基本功哦,这种皈依是基本功,我们一般人,就是该打妄想打妄想、该执着执着而提起佛号,这种皈依不具足。

好,我们今天从因缘观谈到了主宰性,放弃主宰,那我们明天开始谈第二个,从圆教的思想怎么修皈依。也就是说,如果我们今天念佛,我们的目的只是想要离苦得乐,我们只是追求平时的感应道交,那这种皈依没有太高的标准,你也不要怖畏生死,你也不需要放弃主宰,你该打妄想打妄想、该执着执着,你只要直接修皈依就好,那么,的确阿弥陀佛的佛号会帮你离苦得乐,趋吉避凶。

但是,如果你要求你这个佛号在临终的时候能够让你往生净土,而不是解决娑婆世界的问题,而是解决生死的问题,那么这个时候你的皈依要求就更高了,那你就必须对人生有某种程度的观照了,因为你要面对的是业力的问题了。你无量劫来累积的业,你怎么处理它呢?你就必须要把业力变成带业,那这个就不是只有皈依啊,那就变成是一种带有智慧观照的皈依,那就不是仰信而已了,那叫决定深信。

善导大师解释这个决定深信,这个决定深信是带有智慧观照的信心了:第一个,他看到娑婆世界的痛苦,第二个他看到娑婆世界不能再主宰了,第三个他看到极乐世界阿弥陀佛的功德伟大。他有三种观照,那么生起皈依结果往生了,是这个意思。